遺産分割協議書にはこれといった決まった書式はありませんが、記載漏れなどのミスがあると無効になる場合もあり、遺産分割協議書が必要な場面でいざ提出をすると、受理してもらえないといったこともありますので、注意が必要です。

ここでは、テンプレを用いて、ポイントなどを紹介していきます。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割協議で合意した内容を明記した書面です。

上記に記載の通り、決まった書式はありません。

また、法的に必ずしも作成しなければならないものでもありません。

では、一体なぜ遺産分割協議書が存在するのでしょうか。

遺産分割協議書を作成する目的としては、相続人の間で「言った、言ってない」などといったトラブルを避けることができます。

また、遺産分割協議書が必要なケースもありますので、絶対に作成しなくてもいいということでもありませんので、必要に応じて作成すると良いでしょう。

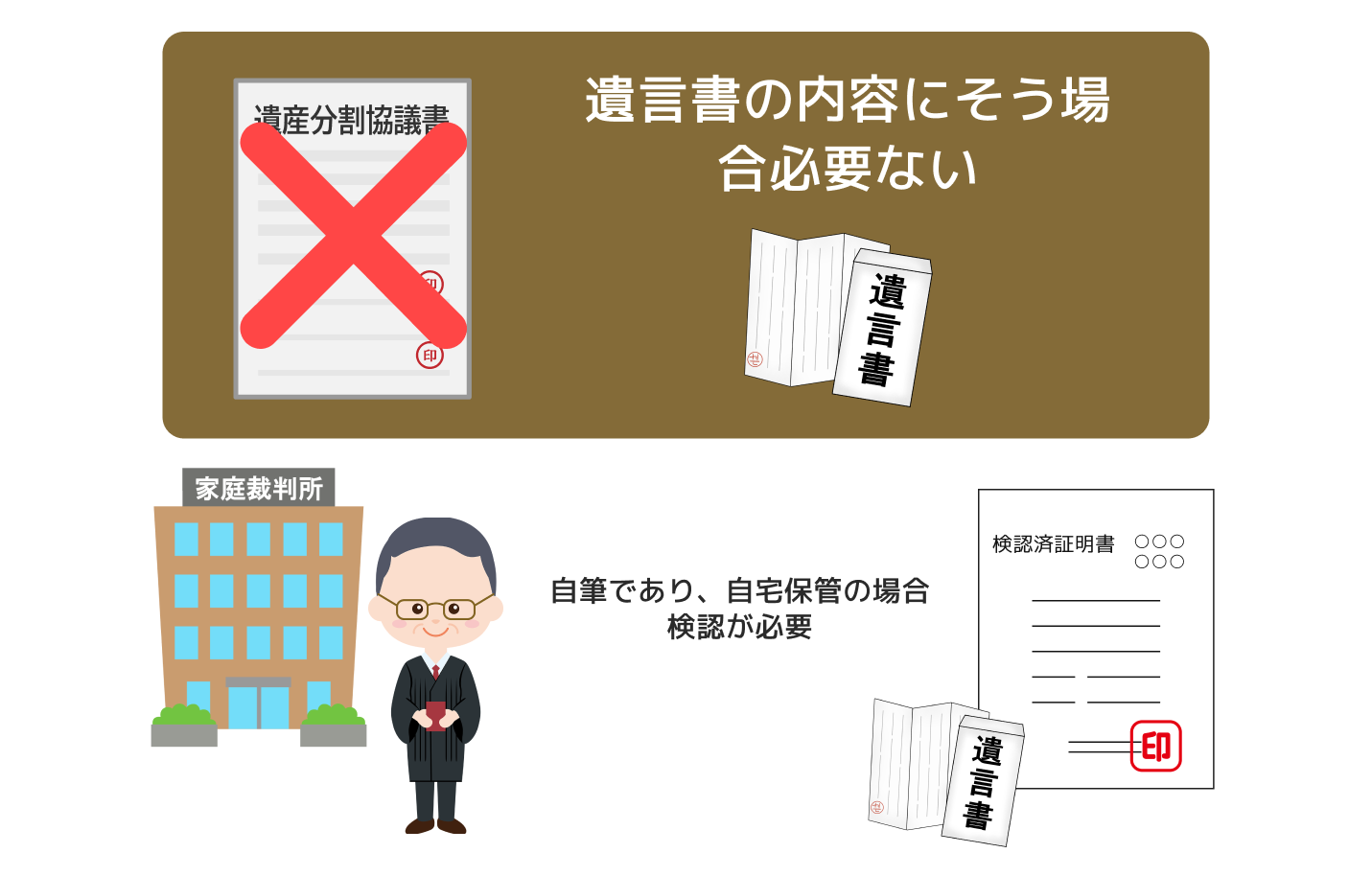

遺産分割協議書が不要なケース

- 相続人が1名のみ

- 遺産が現金・預金のみ

- 遺言書の内容に沿って遺産分割する

- 法定相続分の割合で分割する

相続人が1名のときは、そもそも分割をする必要がありません。

よって、遺産分割協議書も必要ありません。

例えば、相続人が2人いた場合に、片方が相続放棄したとします。

この場合も結果的に相続人は1人になるので、必要ありません。

相続財産が現金・預金のみの場合も作成の必要はありません。

金融機関のホームページに遺産分割協議書と記載されていることもありますが、実際は、あれば提出という認識で大丈夫です。

被相続人の口座を解約するためだけに作成する必要はありません。

遺言書がある場合に、遺言書通りに遺産分割をする時も遺産分割協議書を作成をする必要はありません。

また、遺言書には、自筆遺言書と公正証書遺言がありますが、被相続人が直筆したものを自宅で保管していた場合には、家庭裁判所で検認が必要となりますのでご注意ください。

法定相続分とは、民法で定められている相続の割合です。

遺言書がない場合であっても、法定相続分で遺産分割協議をするときも、遺産分割協議書の作成は必要ではありません。

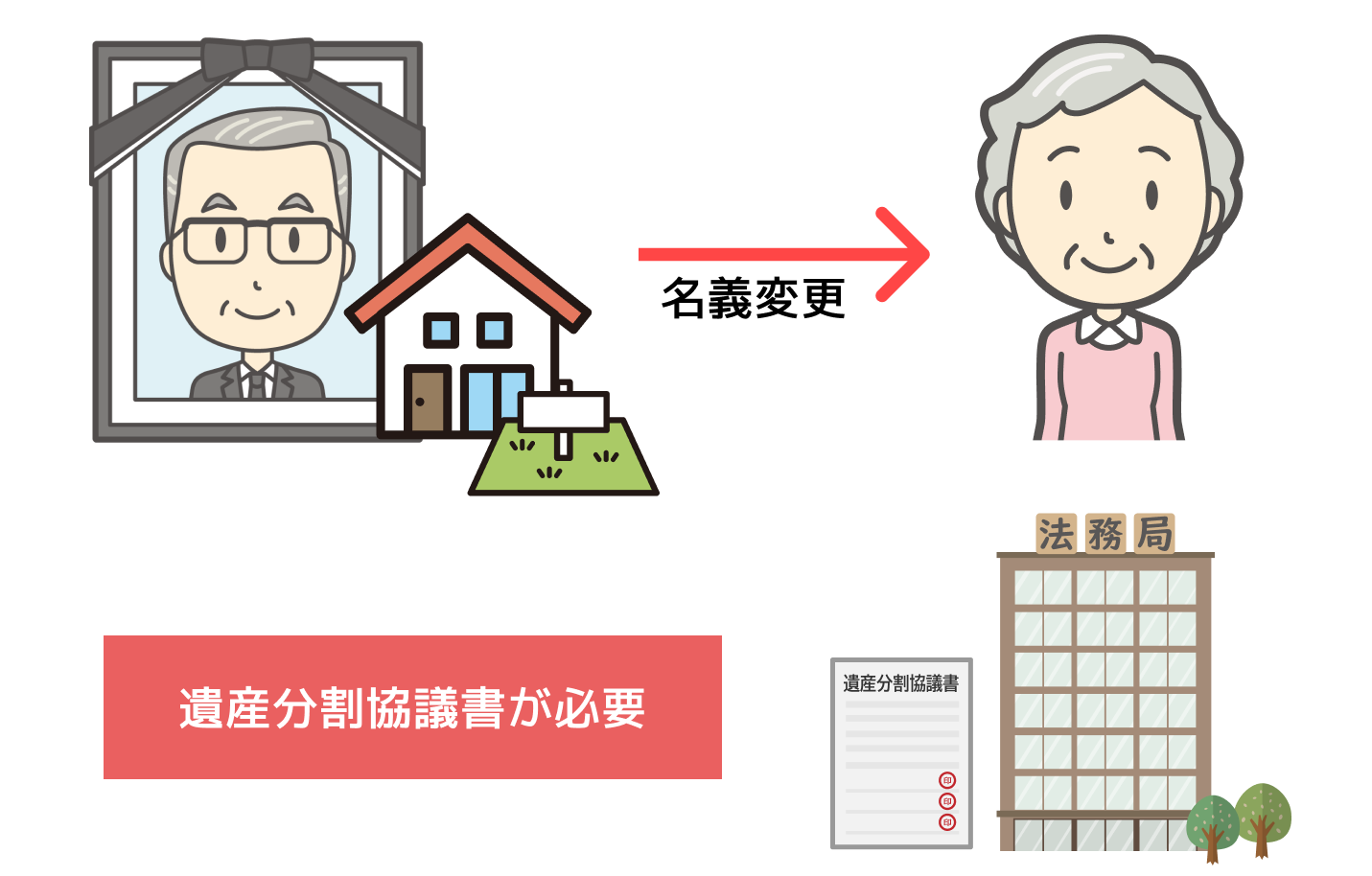

遺産分割協議書が必要なケース

- 相続人が複数人いる

- 相続登記・相続税申告等の手続きが必要

相続人が複数人いて、遺言書もない場合、遺産分割協議をしなければなりません。

その際、遺産分割協議書を作成しておくとトラブルの回避になります。

普段から連絡を取り合っていたり、相続人の間で信頼があれば別ですが、あまり良好な関係でなければ作成しておくといいかと思います。

不動産などの相続登記には、遺産分割協議書が必要となってきます。

なお、不動産のみのを記載した内容であればいいので、全ての内容が記載された遺産分割協議書を提出してもいいですが、別で相続登記用に不動産部分のみを記載したものを作成し、提出しても大丈夫です。

また、相続登記は2024年4月から義務化されており、必ずしないといけないので忘れないように注意しましょう。

相続手続きには、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の評価源の特例、農地の納税猶予の特例を受けることができます。

その際には、遺産分割協議書が必要となってきます。

遺産分割協議の作成ポイント

遺産分割協議書は、パソコン、手書きどちらでも構いませんが、相続人のサインと実印の押印が必要となります。

主に4点の記入が必要です。

- 被相続人の住所・氏名、死亡日

- 相続人全員が協議をした旨の説明

- 分割内容の詳細

- 相続人全員の氏名、住所、押印

以下に遺産分割協議書のテンプレををご用意しておりますので、ぜひご活用ください。

法定分割

遺産分割協議書の書式テンプレート_法定分割【PDF】

遺産分割協議書の書式テンプレート_法定分割【WORD】

被相続人Xの死亡(令和 年 月 日)によって開始した相続について、共同相続人a、b、c は、次のとおり遺産分割の協議を行うものとする。

(不動産)

第1条 下記不動産は、aが2分の1、b、c が4分の1ずつ取得する。

(1) 土地

所 在 ○○区○○町

地 番 ○番○

地 目 宅地

地 積 ○○㎡

(2) 建物

所 在 ○○区○○町 ○番地○

家屋番号 ○番○

種 類 居宅

構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床 面 積 1階 ○○㎡ 2階 ○○㎡

(3) 区分所有建物

一棟の建物の表示

所 在 〇〇市〇〇町 ○○番地〇〇

建 物 の 名 称 〇〇○マンション壱番館

専有部分の建物の表示

家 屋 番 号 〇〇番〇〇

種 類 居宅

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建

床 面 積 〇〇階部分 〇〇㎡

敷地権の表示

土 地 の 符 号 1

所在 及び 地番 〇〇市〇〇町 ○○番地〇〇

地 目 宅地

地 積 〇〇㎡

敷地権 の 種類 所有権

敷地権 の 割合 〇〇分の〇〇

土 地 の 符 号 2

所在 及び 地番 〇〇市〇〇町 ○○番地〇〇

地 目 宅地

地 積 〇〇㎡

敷地権 の 種類 所有権

敷地権 の 割合 〇〇分の〇〇

(金融資産)

第2条 下記金融機関にて契約中の預貯金等一切の金融資産は全て解約し、aが2分の1、b、c が4分の1ずつ取得する。

(1) ○○銀行 ○○支店

(2) ○○信用金庫 ○○支店

(3) 上記以外の被相続人が保有する金融資産すべて

(債務の支払い)

第3条 被相続人の未払いの公租公課、その他残存債務及び葬儀費用、その他この度の遺産相続手続きに要した費用は、aが2分の1、b、c が4分の1ずつ負担する。

(記載のない遺産)

【再協議】

第4条 本協議書に記載のない遺産、または後日判明した財産、債務等は、再度協議をおこない、円滑な遺産相続が進むように協力するものとする。

【取得者を特定】

第4条 本協議書に記載のない遺産、または後日判明した財産、債務等は、すべてa が取得、または負担する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を作成し、各自自署押印する。

令和 年 月 日

相続人 住所

氏名

相続人 住所

氏名

相続人 住所

氏名

代償分割

遺産分割協議書の書式テンプレート_代償分割【PDF】

遺産分割協議書の書式テンプレート_代償分割【WORD】

被相続人Xの死亡(令和 年 月 日)によって開始した相続について、共同相続人a、b、c は、次のとおり遺産分割の協議を行うものとする。

(不動産)

第1条 下記不動産は、aが取得する。

(1) 土地

所 在 ○○区○○町

地 番 ○番○

地 目 宅地

地 積 ○○㎡

(2) 建物

所 在 ○○区○○町 ○番地○

家屋番号 ○番○

種 類 居宅

構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

床 面 積 1階 ○○㎡ 2階 ○○㎡

(3) 区分所有建物

一棟の建物の表示

所 在 〇〇市〇〇町 ○○番地〇〇

建 物 の 名 称 〇〇○マンション壱番館

専有部分の建物の表示

家 屋 番 号 〇〇番〇〇

種 類 居宅

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建

床 面 積 〇〇階部分 〇〇㎡

敷地権の表示

土 地 の 符 号 1

所在 及び 地番 〇〇市〇〇町 ○○番地〇〇

地 目 宅地

地 積 〇〇㎡

敷地権 の 種類 所有権

敷地権 の 割合 〇〇分の〇〇

土 地 の 符 号 2

所在 及び 地番 〇〇市〇〇町 ○○番地〇〇

地 目 宅地

地 積 〇〇㎡

敷地権 の 種類 所有権

敷地権 の 割合 〇〇分の〇〇

(金融資産)

第2条 下記金融機関にて契約中の預貯金等一切の金融資産は全て解約し、aが取得する。

(1) ○○銀行 ○○支店

(2) ○○信用金庫 ○○支店

(3) 上記以外の被相続人が保有する金融資産すべて

(代償分割)

第3条 aは、前項資産を取得する代償として、bおよびcに、金○○○円ずつを支払う。

(債務の支払い)

第4条 被相続人の未払いの公租公課、その他残存債務及び葬儀費用、その他この度の遺産相続手続きに要した費用は、a が負担する。

(記載のない遺産)

【再協議】

第5条 本協議書に記載のない遺産、または後日判明した財産、債務等は、再度協議をおこない、円滑な遺産相続が進むように協力するものとする。

【取得者を特定】

第5条 本協議書に記載のない遺産、または後日判明した財産、債務等は、すべてa が取得、または負担する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を作成し、各自自署押印する。

令和 年 月 日

相続人 住所

氏名

相続人 住所

氏名

相続人 住所

氏名