お身内を亡くされたとき、ご葬儀などを終えられた後も、ご遺族には多くの相続手続きが発生します。

ここでは、ひとつずつ順を追って、ご家族がおこなわなければならない、死亡後・葬儀後の手続きをご説明します。

銀行預金の解約、遺産目録の作成、遺産分割協議、不動産の売却処分など、

“遺産整理” についてはこちらをご確認ください

▼こちらのページは、動画でもご覧いただけます。

死亡届を提出した時点で、ある程度は情報が各機関へ伝達され、とりあえずの申請はおこなったことになるためです。

もちろん例外はございますが、過度に手続き期限を心配されることをせず、無理のない範囲で、故人の死亡後のお手続きに取り組んでいただけたらとおもいます。

なお、相続放棄は3ヶ月以内、相続税は10ヶ月以内、準確定申告の納税があるときは4ヶ月以内(還付は5年以内)です。注意してください。

不動産登記は、3年以内におこなってください。

市区役所の手続き

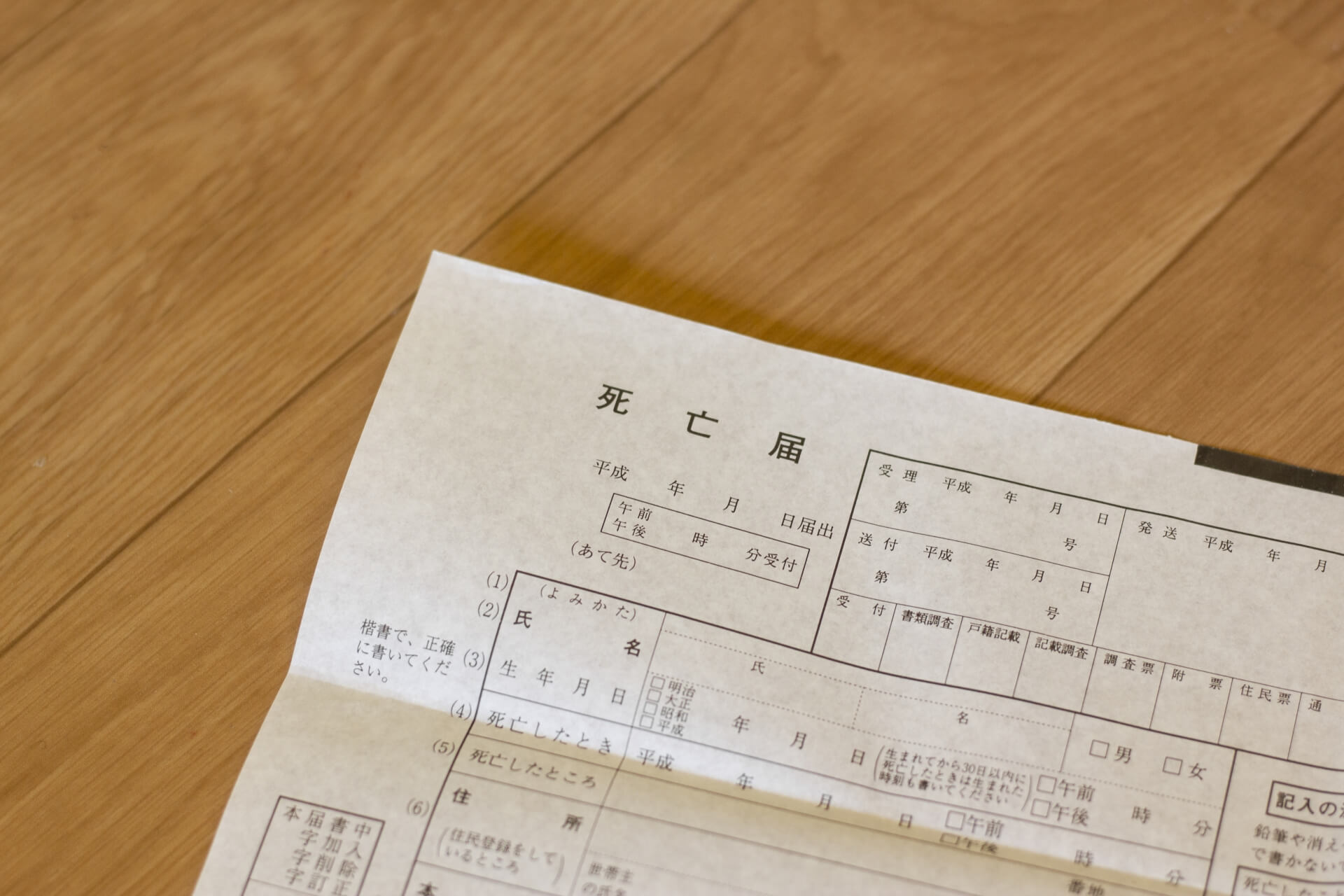

死亡届、火葬許可証

必要な手続き 死亡届の提出、火葬許可証の申請

期 日 7日以内

故人が亡くなると、医師の死亡診断書または警察の死体検案書が発行されますので、そちらを死亡届として、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、いずれかの市区町村役場の戸籍窓口に提出し、同時に、火葬をおこなうための許可証も申請します。

これらは葬儀社が対応してくれるケースが多いです。

※死亡届は再発行されませんので、提出前にコピーを4~5枚、必ず取ってください。

住民票

必要な手続き 世帯変更届

期 日 14日以内

世帯主が亡くなり、残される世帯員が2名以上のとき、新たに世帯主となる方を届出ます。

残されるご家族がお一人のときは、自動的に変更されるので届出は不要です。

戸籍

必要な手続き 復氏届

期 日 なし

配偶者が亡くなられた後、旧姓に戻すときに申請します。

必要な手続き 姻族関係終了届

期 日 なし

配偶者が亡くなられた後、配偶者の親族との姻族関係終了を希望するときに申請します。

国民健康保険

必要な手続き 資格喪失届

期 日 14日以内

健康保険証(後期高齢者医療保険証)を返却します。

必要な手続き 葬祭費

期 日 2年以内

ご葬儀の領収書を提出すると、5万円、7万円などの費用が喪主に支払われます。

勤務先の健康保険

必要な手続き 資格喪失届

期 日 5日以内

年金事務所などに健康保険証を返却します。

勤務先が対応してくれるときもあります。

必要な手続き 埋葬料

期 日 2年以内

ご葬儀の領収書を提出すると、5万円、7万円などの費用が喪主に支払われます。

健康保険

必要な手続き 高額療養費

期 日 2年以内

高額な医療費を支払っていた場合に、払い戻しが受けられます。

限度額証の発行を受けていたときは、手続き不要になる場合があります。

介護保険

必要な手続き 資格喪失届

期 日 14日以内

介護保険証が交付されていた場合は返却し、介護保険料の精算などをおこないます。

マイナンバーカード、印鑑登録カード

必要な手続き 返却

期 日 期限なし

死亡届が出されると、当然にマイナンバーと印鑑登録は消失しますので、特にお手続きは不要です。

返却しなくてもよいとしている市区町村もあります。

年金の手続き

年金受給権者死亡届

国民年金

期 日 14日以内

厚生年金

期 日 10日以内

年金の支給を停止します。

死亡届を提出すれば、自動で年金は停止します。

未支給年金の請求

国民年金、厚生年金

期 日 5年以内

本来、支給されるはずの年金が、亡くなられたために受給できなかったとき、生計同一であった遺族が受給できる場合があります。

遺族年金

国民年金

期 日 5年以内

亡くなられた方に、生計同一であった18才未満の子があるときに、支給される場合があります。

厚生年金

期 日 5年以内

亡くなられた方に、生計同一であった妻、または55才以上の夫、18才未満の子、高齢の親などがあるときに、支給される場合があります。

死亡一時金

国民年金

期 日 2年以内

年金受給前に亡くなられたときなどに、生計同一であったご遺族に、支給される場合があります。

寡婦年金

国民年金

期 日 5年以内

夫を亡くされた60~64才の妻に、支給される場合があります。

公共料金などの手続き

※継続するときは、今後の自動振替やカード払いなども設定します。

※亡くなられた方の銀行口座が凍結されると、それまで自動引き落としされていた公共料金などが引き落としされなくなりますが、その場合は、引き落としが出来なかった旨の郵便と、コンビニでの支払い用紙などが届きますので、その後、コンビニ支払いや銀行振込などでお支払いいただければ、滞納にもなりませんので、大丈夫です。ご安心ください。

電気

近年の自由化で、さまざまな電力販売会社がありますので注意が必要です。

ガス

プロパンガスの場合は、個別の契約会社に連絡します。

庭などにある、プロパンガスのボンベに、連絡先が記載されています。

水道

市区町村の水道局へ連絡します。

NHK

空き家になるときは、解約ができます。

同一人が複数契約をされる場合、割引制度が利用できる場合があります。

NTTなどの固定電話

NTTの電話加入権は相続することができます。

固定電話を利用しない場合は、加入権を権利放棄できますが、休止させることもできます。

休止の場合は、また利用するときに復活させることができます。

携帯電話

契約しているキャリア(docomo、auなど)のショップ店頭で手続きをおこないます。来店予約をしておくとスムーズです。

遺族または継承する本人が、店頭へ行かなくてはなりません。

死亡届、戸籍謄本、住民票など、故人の死亡の事実を証明する書類と、親族関係の証明書類、店頭へ行かれる方のご本人確認を証明する書類が必要になります。

ケーブルテレビ

契約されているケーブルテレビ会社で手続きをおこないます。

継続するもの、解約するものなど、事前にご家族でご確認されておくとスムーズです。

インターネット

NTTでご契約の方は、プロバイダ契約が別になっている場合がありますので、その場合は、別途プロバイダとの手続きも必要になります。

ご契約時の書類があれば、お手続きがスムーズです。

クレジットカード

各クレジットカード会社に連絡し、解約の手続きをおこないます。

年会費無料のカードであっても、そのままにして不正利用などがあると困りますので、解約されるほうがよいでしょう。

何らかの継続課金される契約がある場合は、カード解約後でも請求が続く場合がありますので、別途そちらの解約手続きも必要です。

銀行の手続き

普通預金、定期預金、外貨預金、出資金など

金融機関へ死亡連絡し、凍結された後、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書を準備し、金融機関所定の用紙へ相続人全員が署名押印することで、故人の口座を解約または名義変更します。

外貨を日本円へ換金するときは、手続き時の為替レートが適用されます。

国債

普通預金等と同じ手続きをおこないます。

相続する方、もしくは代表相続人へ名義を変更し、満期まで継続することが多いです。

満期前に解約すると、本来得られるはずの利息が失われます。

銀行口座にある投資信託

普通預金等と同じ手続きをおこないます。

相続人へ名義を変更し、継続して保有するか、売却して換金するかを選択します。

換金するときは、解約手続き時の価格が適用されます。

株、証券口座の手続き

株、投資信託など

証券口座に契約があるときは、口座のある証券会社で手続きをおこないます。

紙の株券をお持ちのときは、信託銀行等で手続きをおこないます。

いずれの場合でも、株を移管するための相続人の証券口座が必要です。

お持ちでないときは、新たに口座を開設します。

生命保険の手続き

生命保険(死亡保険)

ご契約の各保険会社に連絡し、故人の死亡診断書、除籍謄本、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書など、必要書類を準備し、申請します。

生命保険(死亡保険)は、受取人に指定されている方が受領しますので、遺産分割の対象になりません。

ただし、みなし相続財産として、相続税の課税対象になりますので、注意が必要です。

医療保険、入院保険

医療保険、入院保険などに加入されているときは、かかられていた病院で、診断書を発行してもらいます。

診断書の書式は、各保険会社指定の書式を使用してください。

医療保険、入院保険などは、加入されていたご本人(亡くなられた方)が受領するはずだったお金になりますので、遺産分割の対象になります。

生命保険の相続税について

相続人1人あたり500万円の生命保険控除があります。

ただし、保険金額が500万円以下だからといって、生命保険そのものに相続税がかからない、ということではありません ので注意が必要です。

相続税は遺産全体から計算しますので、いったん遺産総額に計上して、その後、控除するという計算になります。

自動車

普通自動車

相続人がお住いの地域を管轄する陸運局で、手続きをおこないます。

故人と相続人のご住所が同じなら、車庫証明不要、ナンバープレートも変更不要です。

故人と相続人のご住所が異なるときは、相続人住所地もしくはその近くで、車庫証明書が必要になります。

故人と相続人のご住所が異なり、陸運局の管轄も変わるときは、ナンバープレートも変更になります。

軽自動車

相続人がお住いの地域を管轄する軽自動車検査協会で、手続きをおこないます。

相続人がお住いの地域によっては、車庫証明が不要の場合があります。

不動産の相続手続き

不動産(一戸建て)

不動産の所在地を管轄する法務局で、相続による名義変更登記をおこないます。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、誰が不動産名義を取得するかを記載した遺産分割協議書、新しく名義を取得する方の住民票、などを添えて、登記申請をおこないます。

マンション

一戸建てと同じく、管轄の法務局で名義変更のための登記申請をおこないます。

その他にも、マンションの管理組合に対し、所有者変更、今後の管理費・修繕積立金等の支払い口座の変更、駐車場契約の変更などの手続きをおこないます。

賃貸不動産

一戸建てと同じく、管轄の法務局で名義変更のための登記申請をおこないます。

不動産を大家として貸しているときは、借家人に対し、所有者変更の連絡、賃貸契約の変更などをおこないます。

管理を委託している不動産管理会社などがあるときは、管理会社への連絡をおこない、今後の不動産管理について再契約などをおこないます。

田・畑、山林など

一戸建てと同じく、管轄の法務局で名義変更のための登記申請をおこないます。

田・畑などの農地は、不動産所在地の農業委員会に対し、登録者変更などをおこないます。

※※※ 田・畑などの農地の売買について ※※※

田・畑などの農地は、一般の方に売却することができません。

農家である方など、農業従事者としての資格を認められる方にしか、名義を譲渡することができませんので、注意が必要です。

なお、例外的に、相続を理由として名義を取得する方は、農業従事者でなくても構いません。

公営住宅・公団・民間賃貸物件等

貸主もしくは公営住宅等の管理事務所に対し、故人の死亡連絡と、今後の契約関係について協議します。

同居人や親族へ入居契約を継続できるかどうかは、各機関の規約や当初の契約内容などにより異なります。

退去をおこなうときは、家財をすべて撤去し、鍵の返還、敷金の精算などをおこないます。

住宅ローン

亡くなられた方が住宅ローンを支払っている場合で、団体信用生命保険に加入されている場合は、亡くなられた日以後の支払いが不要になりますので、住宅ローンを契約している金融機関で手続きをおこないます。

団体信用生命保険未加入で、住宅ローンの残債があるときは、原則として一括返済をおこないます。

一括返済が難しいときは、相続人が新たにローンを設定することになります。

相続人の資産内容や収入状況などが審査され、可否が判断されます。

当然に、今までの通りのローン支払いを継続できる訳ではありませんので、注意が必要です。

相続放棄について

相続放棄

期 日 3ヶ月以内

故人の最後の住所地(住民票の登録地)を管轄する家庭裁判所で、手続きをおこないます。

多額の負債を残されているとき、もしくは、ご自身は相続を放棄し、他相続人へ相続させたいときなどに、家庭裁判所で正式な相続放棄の申請をおこないます。

なお、共同相続人が複数いるときに、自分は相続しない、放棄するというときは、遺産分割協議による放棄もしくは譲渡も可能です。その場合は、必ずしも家庭裁判所の申請が必要ということはありませんので注意してください。

相続放棄の申請期限の起算日(いつから3ヶ月を数えるのか)は、死亡のとき、または死亡の事実を知ったとき、もしくは多額の負債や財産があることを知ったとき、などから計算します。

相続税の申告

相続税の申告

期 日 10ヶ月以内

故人の最後の住所地(住民票の登録地)を管轄する税務署で、手続きをおこないます。

基礎控除 3,000万円 + 相続人1人あたり600万円

上記の計算額を超えるご資産を故人がお持ちの場合に、相続税の申告と納付が必要になる場合があります。

申告期限は、死亡のとき、または死亡の事実を知ったときから起算します。

なお、知ったときを起算とする場合は、その事実を証明する書類等が必要です。

遺産総額は、預貯金、生命保険、不動産など、すべてを金銭換算した合計額から判断します。

相続税の納税が発生するときは、申告期限までに、税務署へ相続税の申告をおこない、銀行窓口などで相続税の納付をおこなう必要があります。

準確定申告

期 日 4ヶ月以内

故人の最後の住所地(住民票の登録地)を管轄する税務署で、手続きをおこないます。

亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの間に、事業所得や家賃収入などがあったとき、もしくは、故人が生前に不動産や株の売却をおこない譲渡所得があったときなどは、亡くなられた日から4ヶ月以内に、その年の確定申告をおこなう必要があります。

所得が低いとき、年金収入のみのとき、多額の医療費を支払ったときなどは、確定申告をおこなっても納税が発生せず、還付を受けられる場合があります。

還付の場合は、4ヶ月の期限はありません。

また、準確定申告をおこなう義務もありませんので、何も申告をしなくても大丈夫です。

5年を過ぎると時効により還付金を受けられなくなる場合があります。

所得税の納税が発生するときは、申告期限までに、税務署へ準確定申告の申請をおこない、銀行窓口などで所得税の納付をおこなう必要があります。