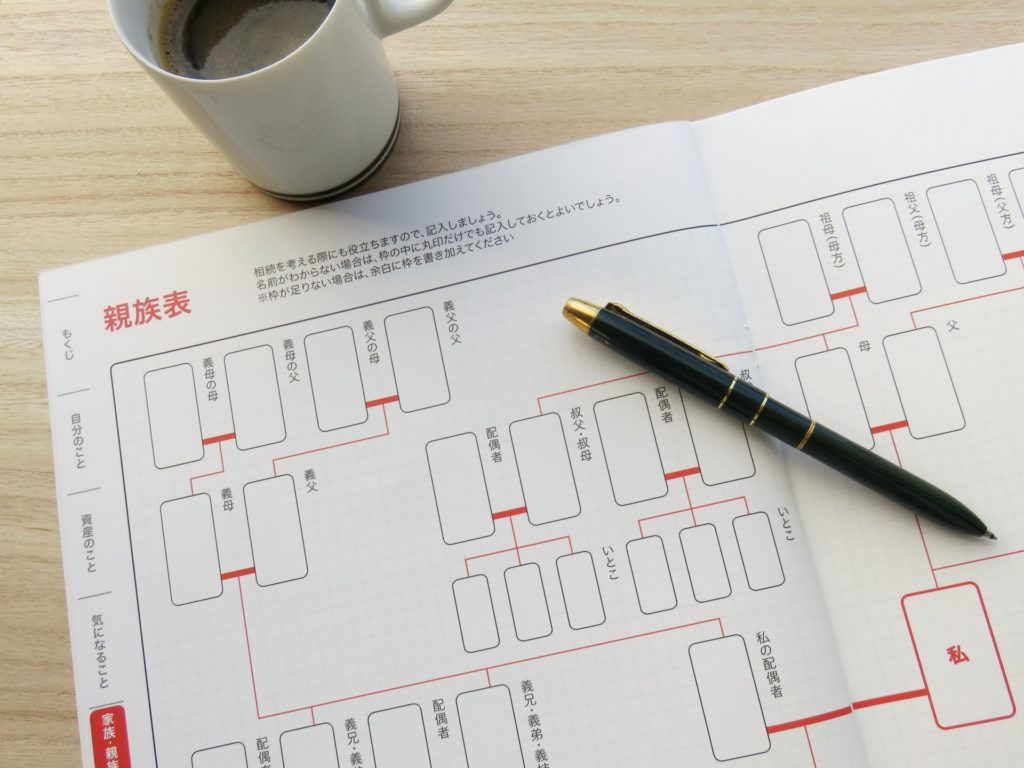

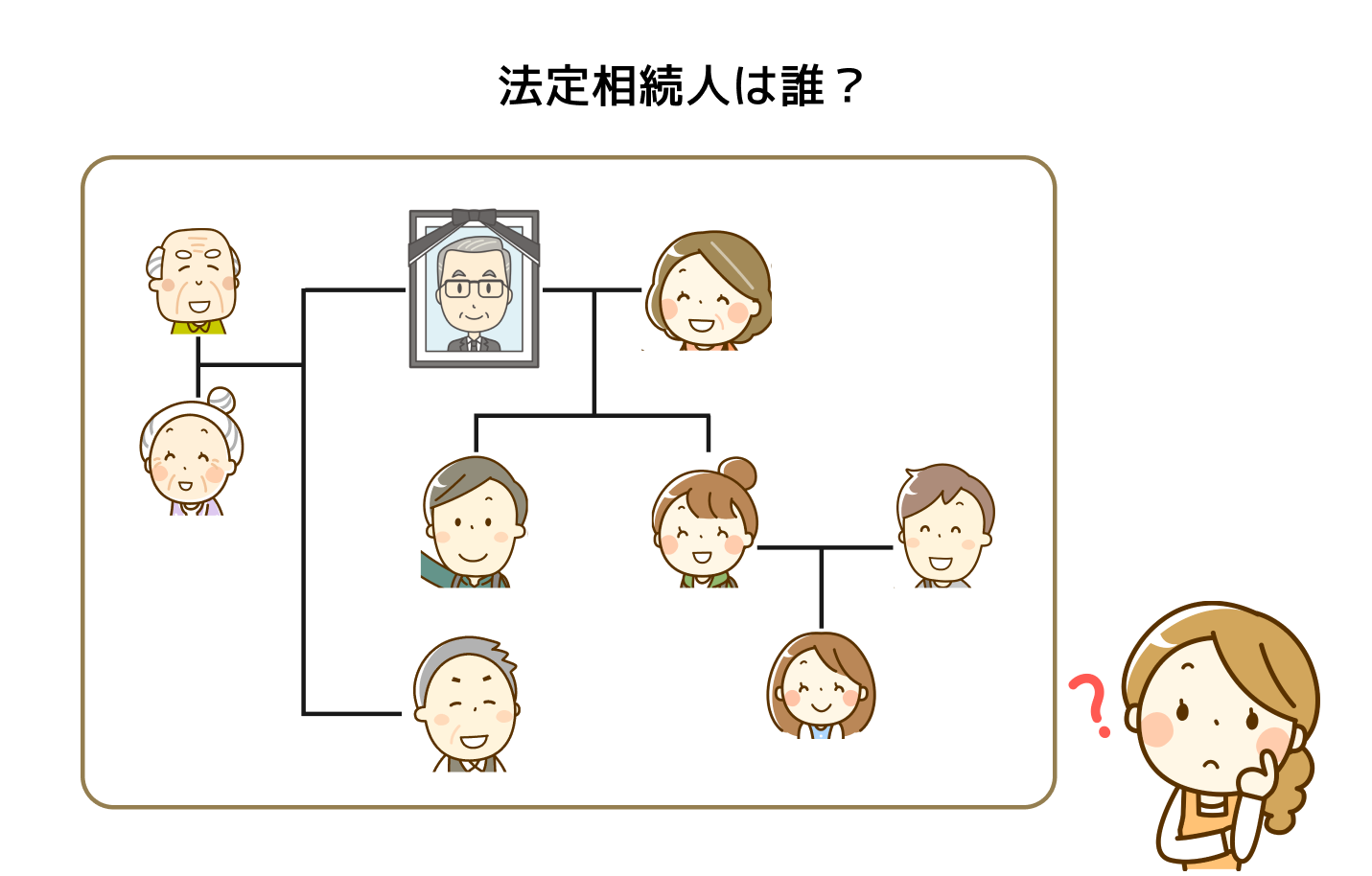

民法の相続法では、誰が相続人となるかが明確に規定されていて、その相続人は「法定相続人」と呼ばれます。

法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいるときは、後順位の相続人は法定相続人になりません。

後順位の相続人は、先順位の法定相続人がいないときに、はじめて、法定相続人となります。

《出典》法務局:法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)

▼こちらのページは、動画でもご覧いただけます。

法定相続人の順位

亡くなった方の配偶者(妻または夫)と誰か、という組み合わせで相続人となります。

- 第1順位 直系卑属

① 子(実子、養子)

② 孫(子が死亡しているとき)

③ ひ孫(子、孫が死亡しているとき)

認知された子、養子縁組された子も含まれます。

配偶者の連れ子は含まれません。 - 第2順位 直系尊属

① 親(実父母、養父母)

② 祖父母(実父母、養父母が死亡しているとき) - 第3順位 兄弟姉妹

① 兄弟姉妹

② おいめい(兄弟姉妹が死亡しているとき)

父母違いの兄弟姉妹も等しく遺産相続人となります。

◆第1順位である子(直径卑属)がいるときは、配偶者と子が相続人です。

(配偶者がいらっしゃらず、子がいるときは、子だけが相続人になります)

第2、第3順位である両親、兄弟姉妹には相続権はありません。

◆第1順位である子がいないときは、配偶者と直系尊属である両親が相続人です。

(配偶者と子がいらっしゃらず、直系尊属がいるときは、直系尊属だけが相続人になります)

第3順位である兄弟姉妹には相続権はありません。

◆第1順位である子も、第2順位である両親もいないときは、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。

兄弟姉妹に死亡している方がいるときは、その子が相続人になります。

(配偶者と子、直系尊属がいらっしゃらず、兄弟姉妹もしくは亡くなった兄弟姉妹の子がいるときは、兄弟姉妹と亡くなった兄弟姉妹の子だけが相続人になります)

(参考)法定相続人について 民法889条

再婚しているとき

前・配偶者の子も等しく第1順位の相続人となります。

婚姻関係にない間に生まれた子でも、戸籍上で認知されていれば相続人になります。

前・配偶者は相続人にはなりません。

配偶者の連れ子は相続人になるか

配偶者の連れ子は、相続人にはなりません。

同じ戸籍に入籍していたとしても、相続法上は親子とはならないのです。

この子にも等しく相続権を与えようとするなら、生前に養子縁組をします。

養子縁組をすれば、配偶者の連れ子も、等しく第1順位の相続人となります。

なお、この場合の母本人が死亡すると、養子縁組がなくても、3人の子ども全員が等しく第1順位の相続人となります。

遺言書があるとき

故人が遺言書を残されているときは、法定相続人の順位に関係なく、遺言書が優先されます。

法定相続人でない方へ遺贈するという遺言書も有効ですので、注意してください。

遺言書で法定相続分を侵害された法定相続人は、遺留分を請求することができます。

(参考)遺留分について 民法1042条

遺言書の種類

遺言書種類は3つ存在します。

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、自筆で作成した遺言書となります。

手軽に作成できる分、無効にならないように気をつけなければなりません。

また、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

ただし、法務局で預かってもらう場合は、検認は不要となります。

これを遺言書保管制度と言い、2020年7月10日から開始されています。

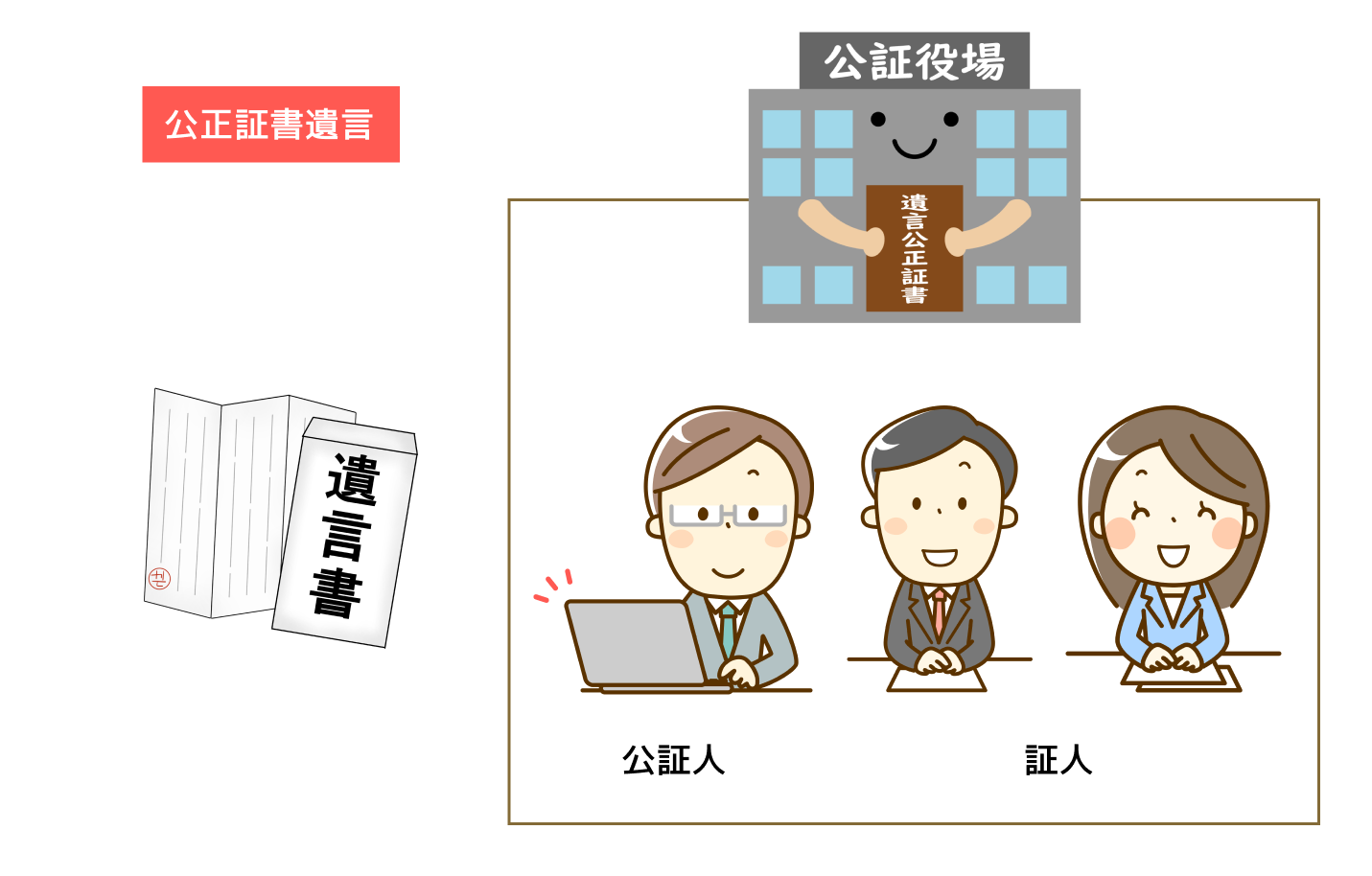

公正証書遺言

自分で作成する自筆証書遺言とは違い、公証人が作成をする遺言書となります。

本人は、署名と押印をするだけとなり、ミスなどにより無効になることは、自筆証書遺言より遥かに無いと言えるでしょう。

また、公正役場にて保管されるため、検認の必要もありません。

料金はかかりますが、偽造のリスクも低いですし、確実さを求めるなら公正証書遺言をおすすめします。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言書のことです。

遺言者の自筆の署名と押印がされていれば、自筆でもパソコンでもどちらでも大丈夫です。

遺言者が作成した遺言書(封をしたもの)を公証役場に持っていきます。

公正役場に持っていきますが、公正証書遺言と違い、遺言者自身で保管をすることになります。

また、不備があると無効になるので注意が必要です。

自筆証書遺言と同じく、検認が必要で、法務局で預かってもらう場合は、検認は不要となります。

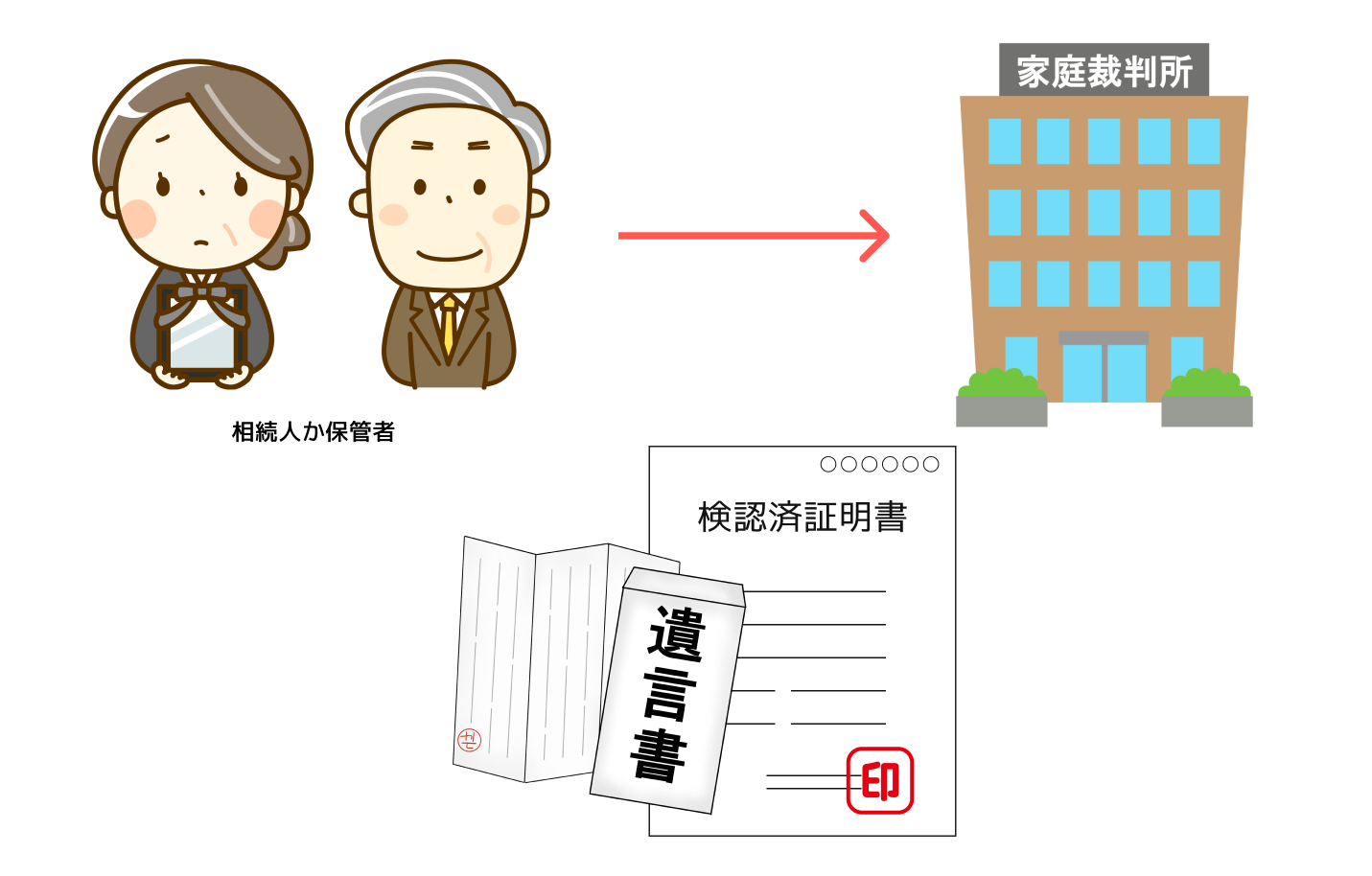

遺言書の検認

遺言書の保管者、又は遺言書を発見した相続人が検認の申し立てを行います。

保管者については、親族以外の方もあり得るので、まずは遺言書があるかどうかの確認が重要となります。

戸籍謄本など、必要書類を揃え、家庭裁判所へ申し立てをしましょう。

検認に期限はありませんが、他の手続きに期限(相続放棄だと3ヶ月など)があるためその点も考慮して行いましょう。

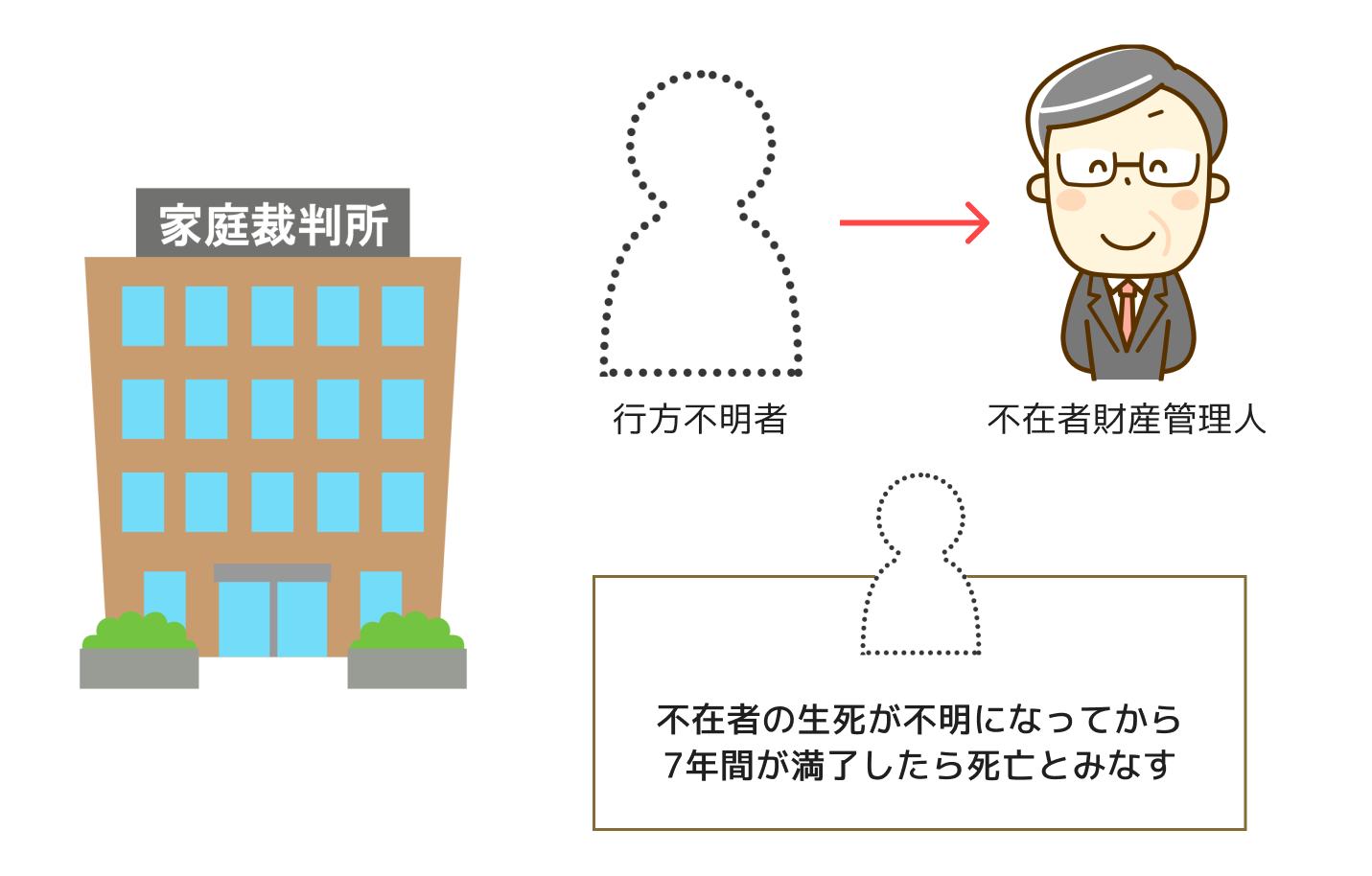

法定相続人の中に行方不明者があるとき

何年も音信不通で、その生死すら分からない、生きているとは思うがどこにいるのか分からない、というケースも意外とよくあります。

戸籍と住民票から、その方の現在の住所を確認し、手紙や訪問などで連絡をとることになりますが、住民票に記載された住所地にその方がいらっしゃらないとき、その法定相続人は、法律上の行方不明者となります。

行方不明だからといって、この方と連絡がとれないままに、遺産相続の手続きを進めることはできません。行方不明者の法定相続分を代表相続人が代わりに預っておく、ということも勝手にはできません。

行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に申し立て、不在者財産管理人を選定してもらうか、もしくは亡くなられている可能性が高いのであれば、失踪宣告を申立て、認定されると、その方は死亡したものとみなされることになり、そこからようやく、遺産相続手続きを進めることができるようになります。

子どものいない叔父と、その配偶者が相次いで亡くなったとき

叔父さんの死後、遺産相続手続きをしないままに、数年たってその配偶者が亡くなるケースはよくあります。

ご夫婦に子どもがいない場合で、ご両親も他界していれば、叔父さんの遺産は、配偶者と、第3順位であるおじさんの兄弟姉妹、おいめいが、共同の法定相続人となります。

その後、配偶者も亡くなると、配偶者の兄弟姉妹とおいめいが、新たな第3順位の法定相続人として登場することになります。

ご夫婦の遺産の大半が、叔父さん名義となっている場合、叔父さんの法定相続人の法定相続分は、非常に少額となってしまうケースも少なくなく、いわれのない不公平感や、相続人多数による手続きの煩雑さで、遺産相続が遅々として進まず、途方にくれてしまうケースもございます。

法定相続人における重要なポイント

- 先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は相続人になれない

- 同じ順位の相続人が複数いる場合は、全員が相続人となる

- 戸籍上に記載されていない内縁の人は、相続人になれない

- 孫が相続人になるのは、子が先に亡くなっているなど、限られた場合のみ

(代襲相続) - 遺言書がある場合は、法定相続人ではなく、遺言書の内容が優先

- 相続開始時にお腹にいる胎児は法定相続人になり得る

(流産、死産、中絶の場合はならない) - 相続人がいない場合は、特別縁故者に対する財産分与が行われ、残りは国庫に納められる

相続人が多ければ多いほど、必要書類なども多く、大変な作業となります。

相続関係が複雑になることが予想されるケースでは、なるべく早期に、遺産相続手続きを進行することが望ましいでしょう。