高度経済成長・バブル経済時代に土地神話というものがありました。

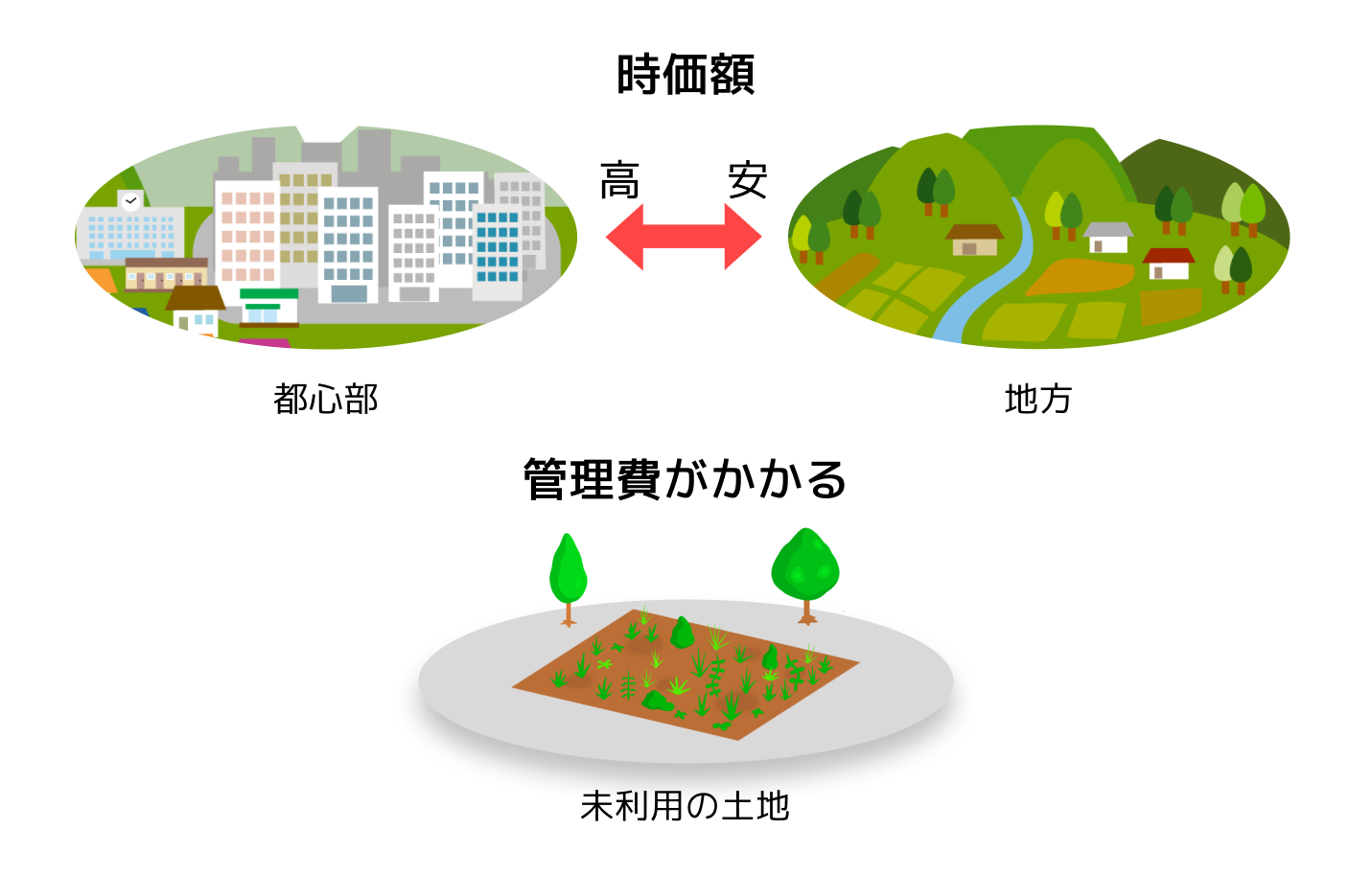

かつて土地は値上がりするはずの財産でしたが、今では、

- 地価は都市部などを除いて値下がり

- 毎年の固定資産税の負担

- 使用しない田畑、山林など、処分することもできない

土地がいらないからといって、相続を放棄すると、預貯金や金融資産、自宅まで相続できなくなってしまいます。

これまでは、不要な土地であっても、誰かが相続するしかありませんでした。

▼こちらのページは、動画でもご覧いただけます。

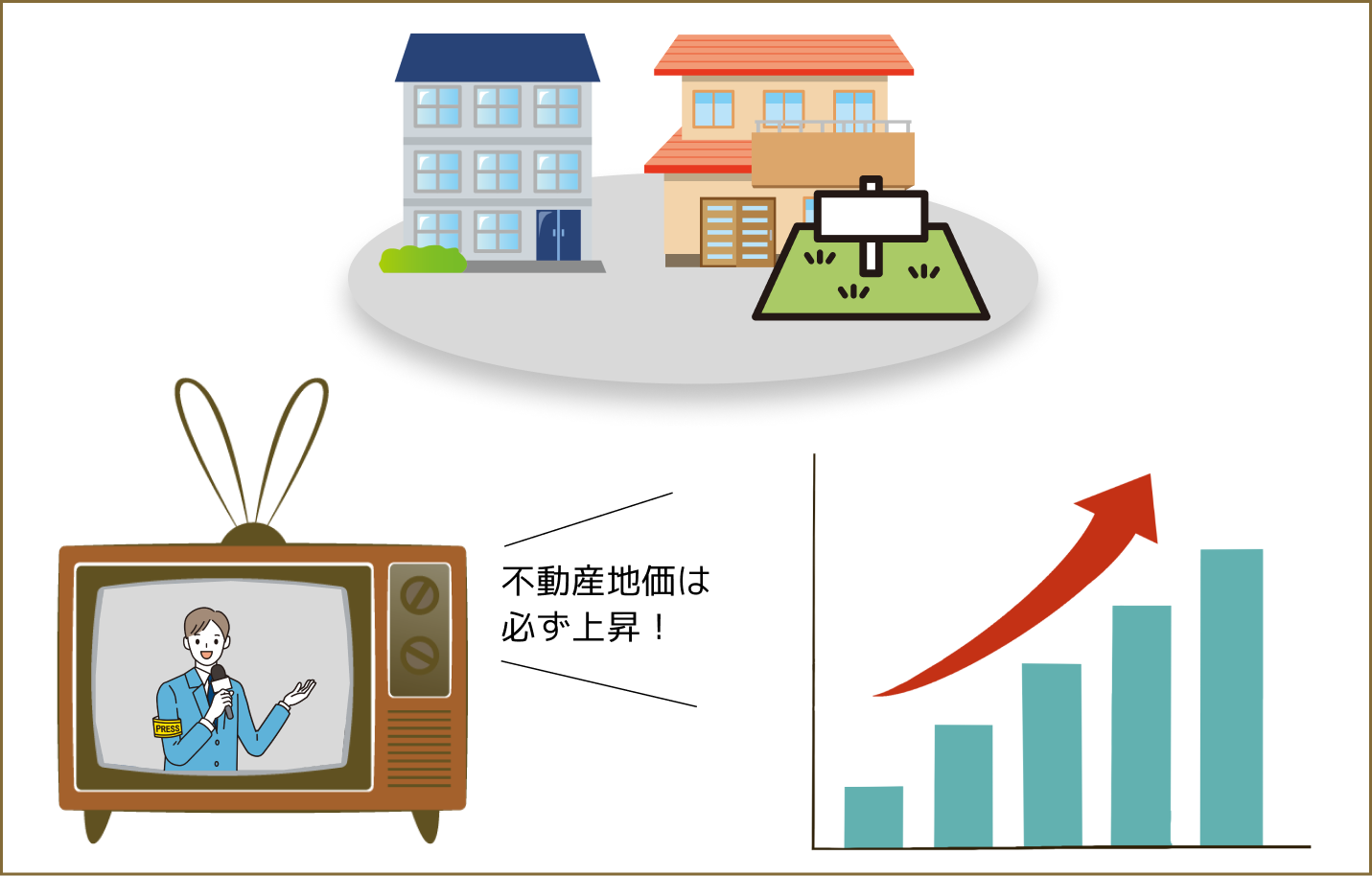

土地神話

土地神話とは、高度経済成長・バブル経済時代に不動産地価は必ず上昇し続けるという、マスコミによって過度に広められた神話のような事態のことです。

この神話は、日本の高度経済成長期やバブル経済の影響で広く定着しましたが、バブル崩壊後の地価の下落や経済情勢の変化により、その信憑性が大きく揺らぎました。

参照:土地神話

土地神話の背景

- 高度経済成長期

- バブル経済期

1950年代から1970年代にかけて日本経済が急成長し、都市部を中心に土地需要が急増しました。

土地の価格が年々上昇し、土地は「最も安全な資産」と考えられるようになりました。

1980年代後半、バブル景気で銀行が土地を担保にした融資を拡大し、不動産市場に大量の資金が流入しました。

地価が高騰し、「土地を持っていれば資産価値が増え続ける」という考え方が一般化していきます。

参照:バブル景気

- 文化的・心理的要因

日本では土地は有限資源として特別視され、「所有すること自体に価値がある」とされ、家や土地を持つことが社会的地位や安定を象徴するという風潮ができていきました。

土地神話の崩壊

- バブル崩壊

- 人口減少と地方の衰退

- 固定資産税や維持費の負担

1990年代初頭、バブル経済の終焉とともに地価が大幅に下落し、多くの土地所有者がローン返済に苦しみ、「土地は安全な資産」という考え方が崩れました。

日本の人口が減少し、地方や郊外の土地需要が低下しました。

地方では土地の買い手が見つからず、「負動産」となるケースが増加していきます。

土地を所有しているだけで固定資産税や管理費がかかるため、土地を所有することが「資産」ではなく「負担」となる状況が増えました。

現代における土地の価値

- 都市部と地方での土地価値の差

- 土地利用による価値の違い

- 土地所有の負担

- 土地活用の新たな価値

東京や大阪など主要都市の中心部では依然として地価が高く、投資対象となる土地もあります。

その一方で、地方の土地は価格が下落し続け、放棄されるケースも増えてきています。

商業地や住宅地としての需要がある土地は価値を維持しやすいですが、農地や山林など利用が限定される土地の需要は減少しています。

土地を所有するだけで固定資産税が課税されるため、収益性の低い土地は負担が大きく、未利用の土地は雑草や不法投棄などの問題が発生し、管理費用が必要となってきます。

太陽光発電や風力発電施設の設置による活用が注目されており、環境価値や再生可能エネルギーの需要が高まり、一部の土地が見直されています。

地域資源を活用した観光地開発や農業体験施設など、地域活性化を目的とした土地利用が進むケースも考えられます。

また、都市部から離れた地方や郊外で、リモートワーク対応の住居需要が増加する可能性もあります。

参照:【2024年最新】不動産価格は今後どうなる?現在の推移や動向から予測

地方は売却が困難

土地の価格や価値は、経済状況や人口動態、地域特性によって大きく変動しますし、「土地を持てば必ず利益が出る」という考え方はもはや過去のものです。

特に地方の土地では売却が困難になる場合も多く、所有に伴うコストを十分に考慮する必要があります。

また、少子高齢化により、日本全体で土地の需要が低下する傾向が強まってきています。

相続土地国庫帰属制度

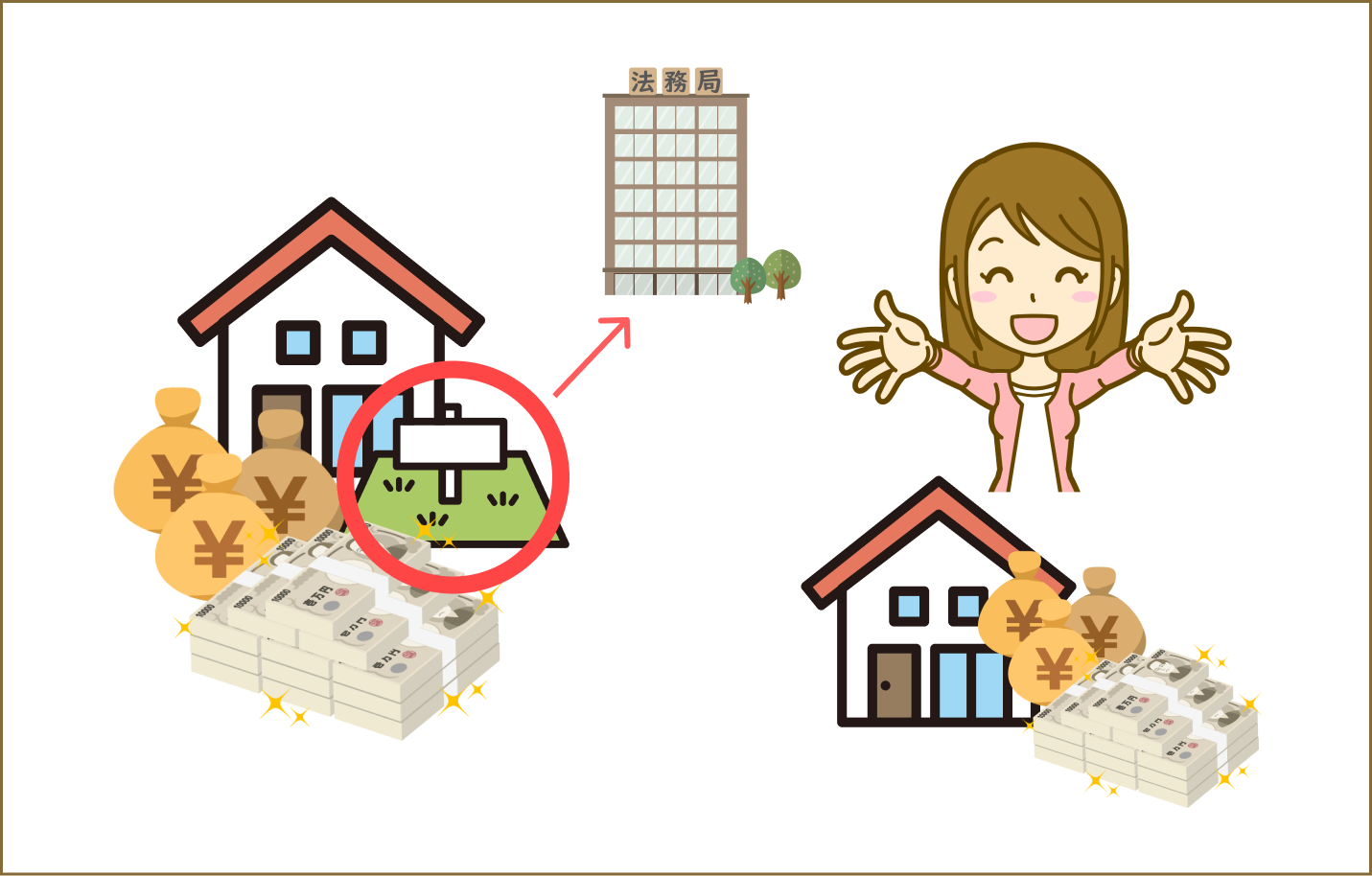

令和5年(2023年)4月27日より、相続土地国庫帰属制度が始まりました。

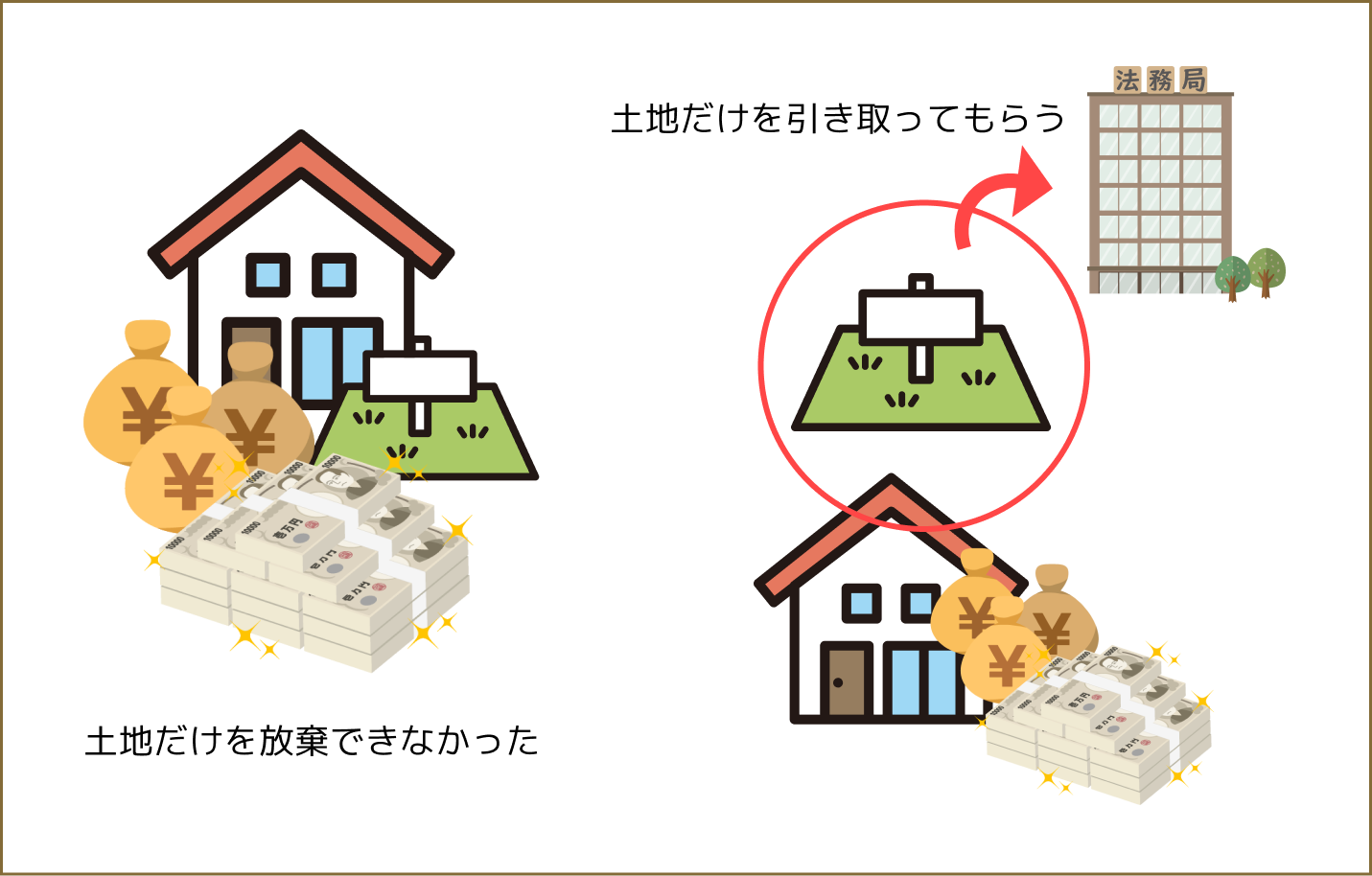

これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができませんでした。

土地を含め全て相続するか、財産の全てを相続放棄をするかしかありませんでした。

ですが、これからはいらなくなった土地を、国に引き取ってもらえるようになります。

ただし、タダ(無料)で引き取ってもらえるわけではありません。

不要な土地を引き取ってもうには、様々な条件があります。

制度の対象者

相続または遺贈によって土地を取得した人が対象者となります。

また、共同所有の土地でも申請が可能ですが、全員で申請を行う必要があります。

※自分で購入した土地や生前贈与された土地は対象外となります。

土地の引き取りにかかる費用

- 審査手数料

- 10年分の管理費に相当する負担金

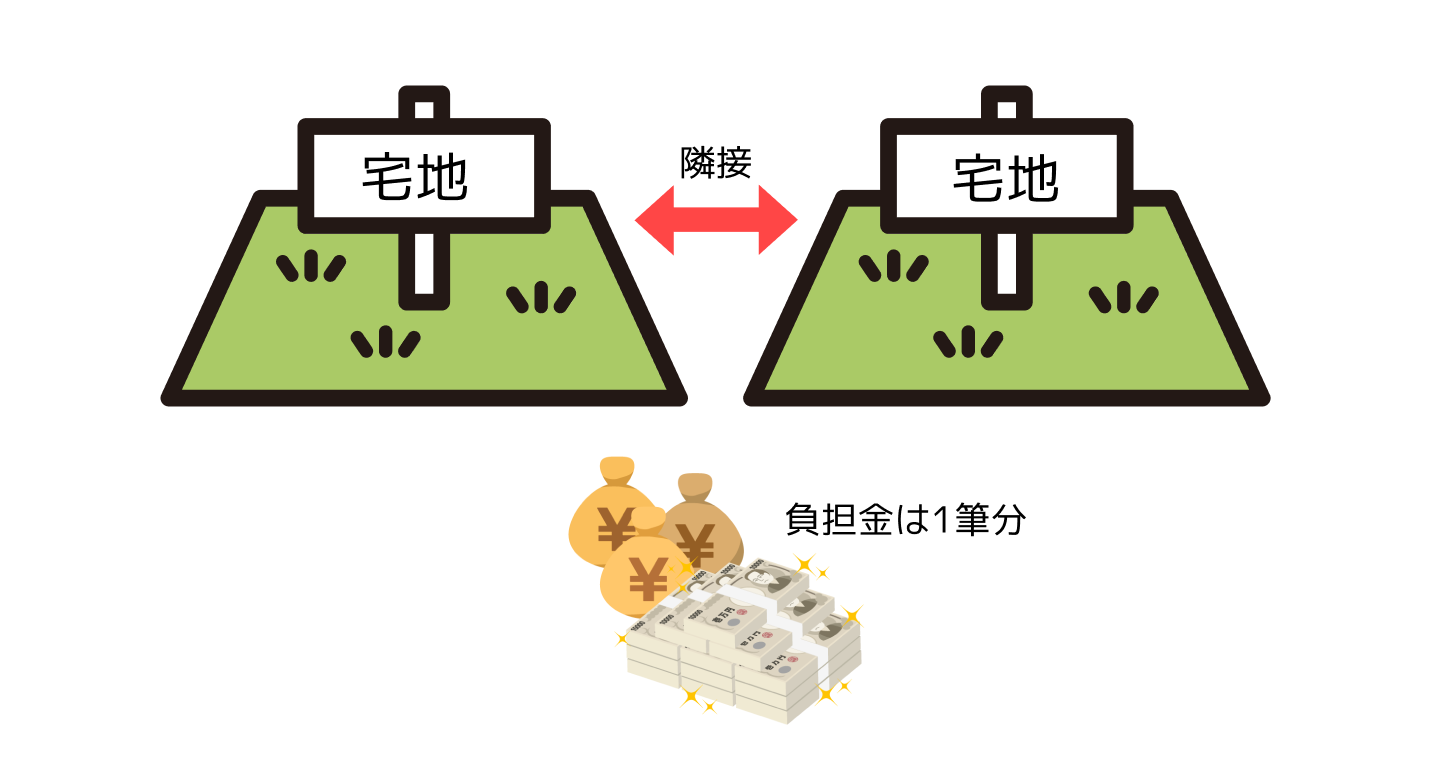

審査手数料は、1筆(筆とは登記上の土地の個数を表す単位)あたり、1万4000円かかります。

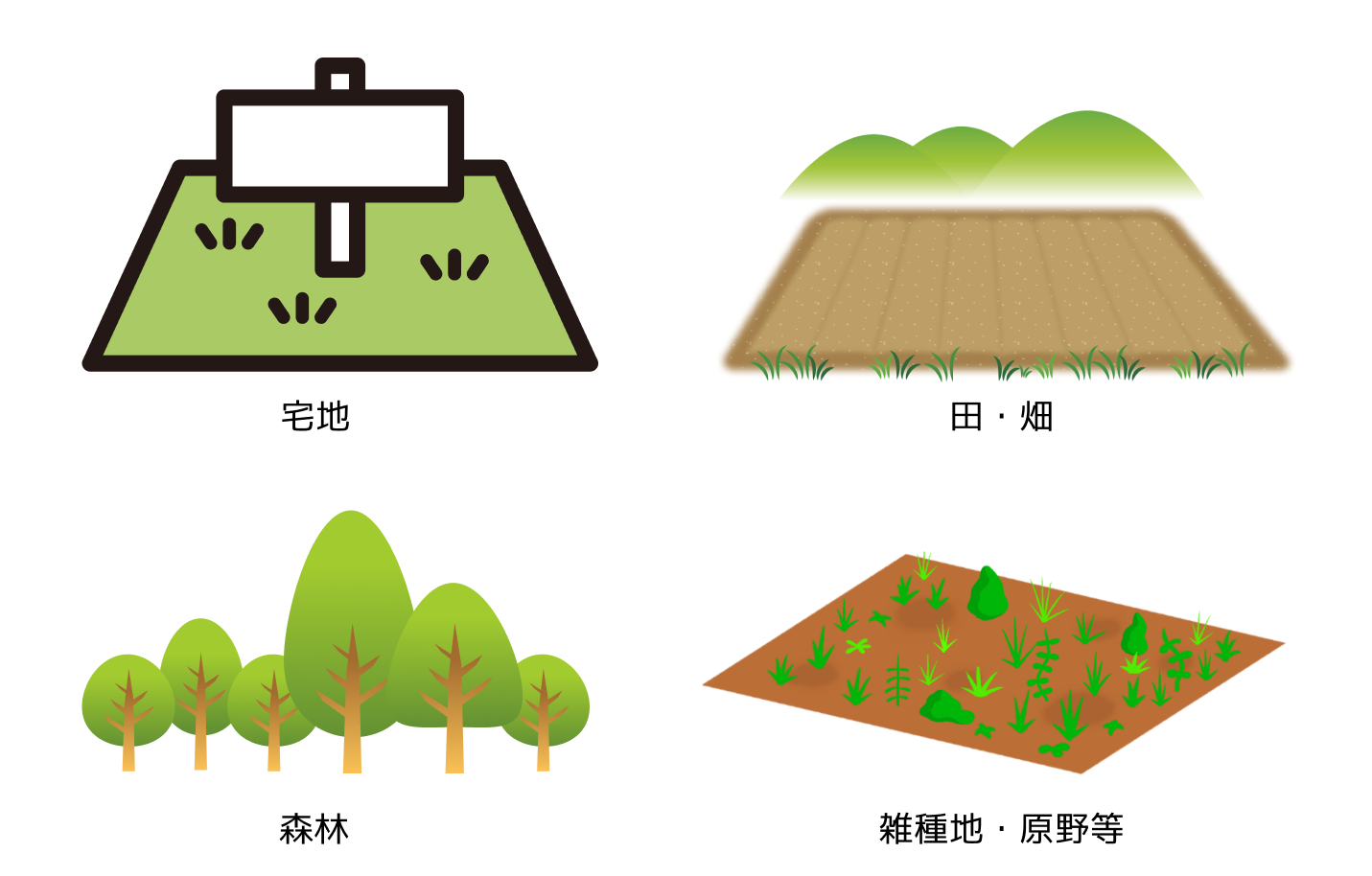

負担金は、地目、市街化もしくは調整区域、用途地域、などにより個別に算出されます。

また、同じ種目の土地が隣接していれば、合算することができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となりますが、面積に応じて負担金を算定するものもあります。

大体、およそ20万円~100万円くらいが一般的とおもわれます。

| 宅地 | 面積にかかわらず、20万円 ただし、市街化区域(注1)、又は用途地域内(注2)の宅地については、面積に応じ算定(注3) |

|---|---|

| 田・畑 | 面積にかかわらず、20万円 ただし、一部の市街化区域(注1)、農用地区域内(注4)の田、畑については、面積に応じて算定(注3) |

| 森林 | 面積に応じ算定(注3) |

| その他 ※雑種地、原野等 |

面積にかかわらず、20万円 |

(注2)用途地域とは、都市計画法における地域地区の一つであり、住居・商業・工業など市街地の大枠としての土地利用が定められている地域のことです。

(注3)面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1m²当たりの負担金額は低くなります。

(注4)農用地区域とは、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として指定された区域のことです。

引き取ってもらえる土地の条件

以下に当てはまる土地は、引き取ってもらえません。

- 建物がある土地

- 抵当権や借地権、地役権、通行権など、他人の権利が付帯している土地

- 土壌汚染のある土地

- 境界が確定できない土地

- 崖地

- 樹木や地下埋葬物(有体物)がある土地

- 他人と係争中の土地

- その他管理に費用や労力がかかる土地

つまり、

- 更地であること

- 他人の権利が付いていないこと

- 他人と争いがないこと

上記の条件を満たせば、いらない土地を、国に引き取ってもらうことができます。

共有地であれば、共有者全員の承諾が必要です。

手続きの流れ

- 1.相談

- 2.申請書類の提出

- 3.審査と承認

- 4.負担金の納付

土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門で相談を受け付けています。事前予約制で、対面または電話での相談が可能です。

必要な申請書や添付書類を作成し、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)に提出します。提出方法は窓口持参または郵送です。

法務局が申請内容を審査し、承認の可否を決定します。

承認された場合、通知を受け取ってから30日以内に負担金を納付します。納付後、土地の所有権が国に移転します。

注意点

納付期限を過ぎると、国庫帰属の承認が失効ます。失効した場合、再び同じ土地の国庫帰属を希望するときは、最初から申請し直す必要がありますので、注意してください。

国には引き取る義務があります

要件を満たす土地であれば、国は、引き取りを拒否することができません。

参照:衆議院法務委員会

たとえ今は要件に満たない土地であったとしても、いかに要件を満たすか、という対策が重要になります。

- 建物がある土地は、解体をおこなう

- 測量されていない土地は、測量をおこなう

- 他人の権利が付帯している土地は、権利の抹消をおこなう

- 埋葬物や有害物は、除去する

荒れ放題のまま、国に引き取ってもらうことはできません。

最低限の整地が必要になります。

相続放棄とのちがい

現在でも、相続人全員が相続を放棄すると、土地は、国庫に帰属することになっています。(民法959条)

しかし、相続を放棄してしまうと、いらない土地のみではなく、自宅や預貯金、金融資産などもすべて放棄しなくてはなりません。

特定の土地だけを放棄する、ということはできませんでした。

今後は、任意のいらない土地だけを、国庫に帰属させることができるようになります。

参照:相続登記の義務化について