子がいない独身の方が亡くなった場合、兄弟姉妹やおいめいなどが相続人になり、いとこ同士で相続するケースがございます。

亡くなった方の父母が再婚などで、片親が異なる兄弟姉妹がいて、相続人になるケースもございます。

当センターが受任したケースに、いとことは幼少の頃に会ったきりで、その後は連絡もなく、今どうしているか分からない、かつ、存在も知らない片親が異なる兄弟がいらっしゃった案件がありました。

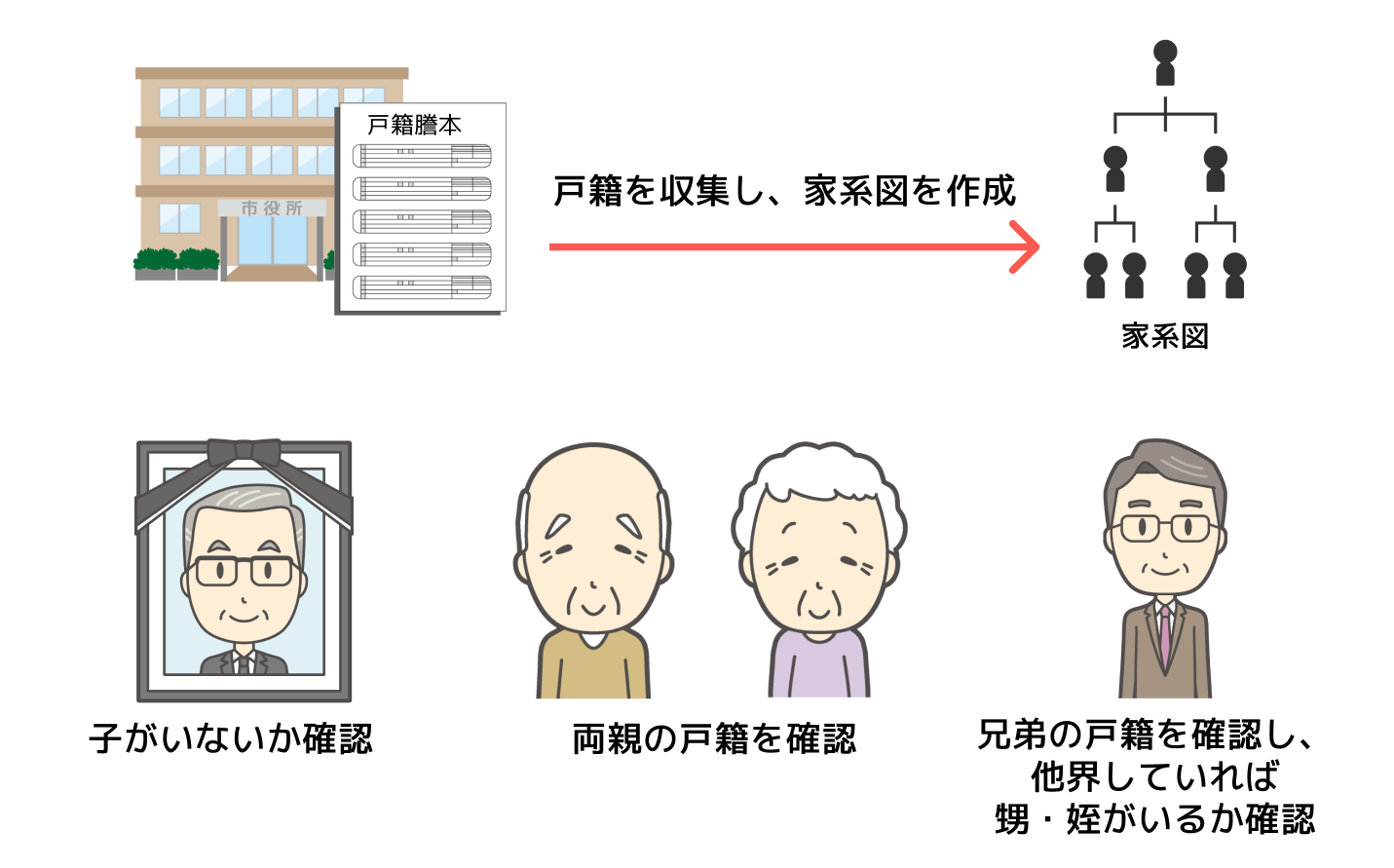

まずは戸籍謄本の収集から

誰が相続人であるかを確定させるには、とにかく戸籍謄本が重要です。

故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の現在戸籍謄本、他界している相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、と、順に追っていきます。

戸籍取得の実務

戸籍はすべて、その方の本籍地の市区町村役場に保管されています。

故人が独身などで子がいないときは、出生までの戸籍に子の記載がないことを確認します。

次に、両親が他界しているときは、両親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。

両親の子として戸籍に記載されている方が、故人の兄弟姉妹として確認できます。

父、母、それぞれの戸籍を確認しますが、再婚などで先の結婚のときの子がいる場合がありますので注意が必要です。

次に、兄弟姉妹の中に他界している方がいるときは、その方の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、子(おいめい)がいるかを確認します。

そうやって生存が確認された方々の現在戸籍謄本までを収集し、家系図を作成します。

2024年より、戸籍の広域交付制度が開始しましたので、以前より簡易に出生までの戸籍を取得できるようになりました。

いない証明

生存している方は、現在戸籍で生存が証明できます。

亡くなっている方は、死亡時の戸籍で死亡が証明できます。

他に子や兄弟がいないことは、出生までの戸籍を取得し、どこにも記載がないということで、いない証明をしなくてはなりません。

戸籍は転籍などをすると、過去に戸籍から抜けた方は表示されなくなります。

たとえば故人に複数の子がいて、先の子が結婚などで故人の戸籍を抜けて自身の戸籍を作ったとき、先の子がいたことと戸籍を抜けたことは、その当時の戸籍には記載がありますが、

その後、故人が転籍して戸籍を新しくしたときは、先の子の情報は記載されません。

そのため、転籍後の戸籍だけを持って、先の子はいない、ということはできませんので、出生までの戸籍が必要になります。

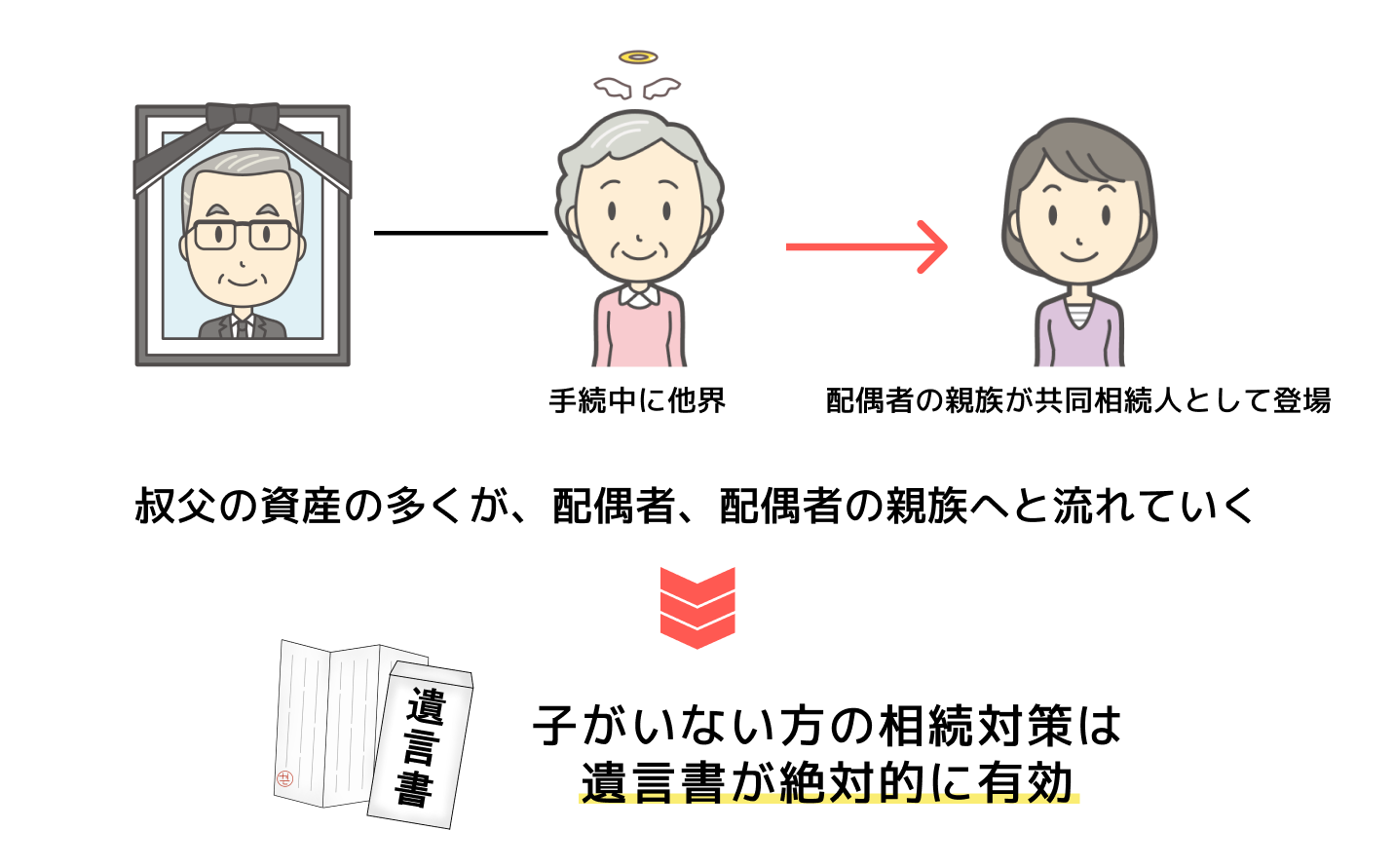

叔父の配偶者が亡くなったとき

たとえば父方の兄弟である叔父(配偶者あり、子なし)が他界すると、配偶者と、叔父の兄弟姉妹、おいめいが、共同相続人になります。

その後、配偶者が亡くなったとき、配偶者の資産は、叔父の血縁者である自分たちではなく、配偶者の兄弟姉妹やおいめいが相続人になりますので、注意が必要です。

先祖代々の土地などを叔父が相続していて、叔父の他界後に配偶者が相続すると、それらはすべて自分たちの血縁者から、叔父の配偶者の血縁者へ相続されていってしまいます。

叔父(配偶者あり、子なし)の相続対策の実務

当センターに寄せられるご相談でも、叔父の配偶者が亡くなってしまったらどうすればよいのか、というご質問が非常に多いです。

叔父と配偶者、おふたりともが入院していたり、ご高齢でいつ倒れるかわからない、というケースです。

叔父が長男などで祖父母から土地を相続している場合などは特に注意が必要です。

叔父が先に他界すると、配偶者と自分たちが相続人になりますが、手続き中に配偶者も他界してしまうと、配偶者の相続人として配偶者側の親族が共同相続人として登場します。

また、叔父が他界したとき、配偶者の法定相続分は4分の3ですので、叔父の資産の多くが、配偶者、ひいては配偶者の親族へと流れていくことになります。

祖父母から相続し継承しているご資産があるときは、それが配偶者の血縁者に流れてしまってもよいのか、直接の親族である自分たちが相続し継承していかなくてはならないのか、よくよくお考えいただかなくてはなりません。

子がいない方の相続対策は、遺言書が絶対的に有効です。

叔父が元気なうちに、ご自身の財産をどうされるお気持ちなのか、よく考えていただき、直接の血縁者であるおいめいたちがどのように考えているのか、配偶者と、配偶者のおいめいたちはどのように考えているのか、と、非常に多くの方々が相続人になる可能性を考慮し、遺言書を作成してください。

いとこが共同相続人になる

自分が父方の叔父のお世話をしていて、他界されたとき、父を含めた兄弟姉妹が相続人になることまでは認識されていますが、

先に他界した兄弟姉妹がいるときに、その子も、共同相続人になることを、認識されていない方が、意外と、いらっしゃいます。

いとこは幼少の頃などに会ったきりで今はどうしているのか分からない、というケースも多いですが、共同相続人である以上は、なんとか連絡を取り、協力をしてもらうしかありません。

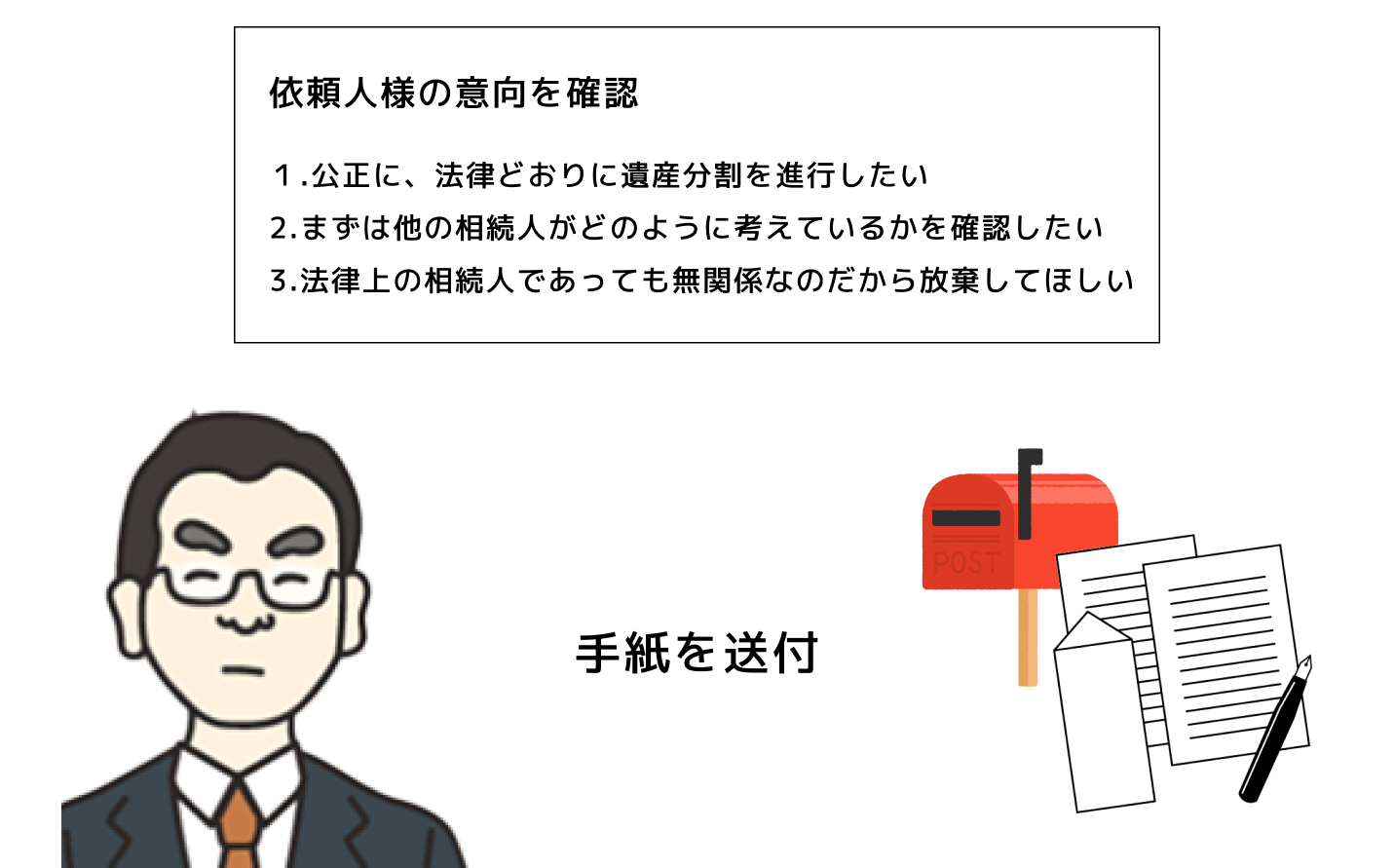

手紙の送付

当センターで受任したケースでは、叔父の兄弟が生存しているかどうかも、他界した兄弟の子であるいとこの現在住所もわかならい、という状況でしたので、

まずは現在戸籍謄本と住民票を取得し、疎遠だった兄が生存されていることの確認と、その兄と、他界した兄弟の子であるいとこの住民票から確認できた現住所へ、お手紙を送付することからスタートしました。

皆様の血縁者である叔父が亡くなったこと、その死因と日付、晩年はどのように過ごされたか、近況のご報告と、

あなたが相続人であること、当社がどのような立場から連絡を取っているか、今後どのように協力をしてほしいか、弊社としてもまったく面識のない方ですから、入念に、失礼のないように、不快なくお手紙を読んでいただけるように、最新の注意を払いながら、文面を作成します。

完成した文面はご依頼人様にも事前に読んでいただき、事実と間違いがないか、失礼にあたらないか、ご依頼人様の意向に沿っているかを確認していただきます。

手紙の文案は3パターン

私どもがまずお伺いする、ご依頼人様の意向とは、

1,とにかくトラブルなく、公正に、穏便に、法律どおりに遺産分割を進行したいのか

2,まずは他の相続人がどのように考えているかを確認したいのか

3,故人のお世話は自分たちが中心になっておこなってきた、たとえ法律上の相続人であっても無関係なのだから放棄してほしいのか

当社のこれまでの経験から、おもに上記3つのパターンに絞られるようにおもいます。

1,とにかくトラブルなく、公正に、穏便に、法律どおりに遺産分割を進行したい

この場合は、はじめからすべてを開示し、協力をお願いします。

故人の財産目録と、法定分割をおこなったときの皆様の具体的に相続される金額を説明した書面などを同封し、手続きを進めるために必要なご署名をいただく書類と、記入見本を付けて、書類にサインの上、印鑑証明書を同封しご返信ください、という内容になります。

故人が多額のご資産を残されているときは、相続税の申告と納税までこちらでおこなうので、皆様はただ完了後に相続分をお受け取りください、という内容になりますので、割とスムーズに、書面を戻してもらえるケースが多いです。

中には、本当に自分が相続分を受け取ってよいのですか、とご連絡をいただくときもあるほど、皆様に協力をいただき、お手続きを進行していくことになります。

2,まずは他の相続人がどのように考えているかを確認したい

こちらがトラブルなく公正に進めたいとおもっていても、これまでの、お身内や当事者にしか分からないご心情や、故人やほかの相続人に対し思うところがあって疎遠になっているかも知れないというときは、まずは故人の現状と近況のご報告と、皆様がご相続人なるということをお知らせし、今後のお手続きについて皆様のお考えをお聞かせいただきたいので、このお手紙を確認されましたら、お手数ですが一度弊社までご連絡をいただけませんか、とする内容のお手紙を送付します。

ご連絡をいただけました方には、改めて故人に関するご報告をおこない、ご相続されるか、放棄をされるか、意向を確認します。

いずれの場合も書面のご協力が必要になることを説明し、その方の意向に沿うように、ご署名いただく書類を改めて送付し、手続きを進行していきます。

ただし、事前にご依頼人様の確認が取れていない申し出などがあったときは、ご依頼人様の意向を改めて確認します、とし、ひとつひとつのステップを、双方に確認しながら、慎重に進めていくことになります。

近年は、こちらのパターンがもっとも効率よく、トラブルがないように感じています。

1,のパターンや、後述する3,のパターンで初回アプローチをおこなうと、こちらからの一方的な連絡になってしまいがちですので、意図せず相手方のご心情を損ねてしまうこともあるようです。

そういった弊社の経験則も踏まえ、ご依頼人様と入念な打ち合わせの上、お手紙案を作成していきます。

3,故人のお世話は自分たちが中心になっておこなってきた、たとえ法律上の相続人であっても無関係なのだから放棄してほしい

面識もない方にまったく相続してほしくない、というご依頼人様の意向が強いケースも多くございます。

この場合は、特に慎重に言葉を選び、ご依頼人様の意向を伝えます。

ただし、経験上、すっと書類を返してもらえるケースは多くなく、財産目録の開示を求められたり、失礼だと言って逆上されるケースもございました。

とはいえ、相手方のご機嫌を損なわれたとしても、ご連絡をいただければ、改めてご依頼人様の意向を確認し、双方がご納得される内容を確認することで、お手続きを進行させることができるのですが、

一番困るのが、無視をされ、ご連絡をいただけないことです。

これはどの文案パターンでもあり得るのですが、とにかくご返事をいただけないことには、ご相続を進行する手立てがございません。

お手紙が到着されたことは、郵便の追跡番号などで確認ができます。

それから1ヶ月ほど待ってみて、ご返事がないときは、改めてお手紙を再送付します。

もしくは、ほかご親族に、その方と連絡が取れる方がいないかを確認してもらったり、実際に訪問しもらうときもあります。

そうやって、地道に、ご連絡をいただけるまで、アプローチを続けます。

ちなみに、返事の期限を切って、いつまでにご連絡ください、と記載される文章もよく見かけますが、弊社では、このような表現はおこなっておりません。

理由は、こちらから突然一方的に連絡をしておきながら、期限を切るというのは、非常に失礼にあたると考えているからです。

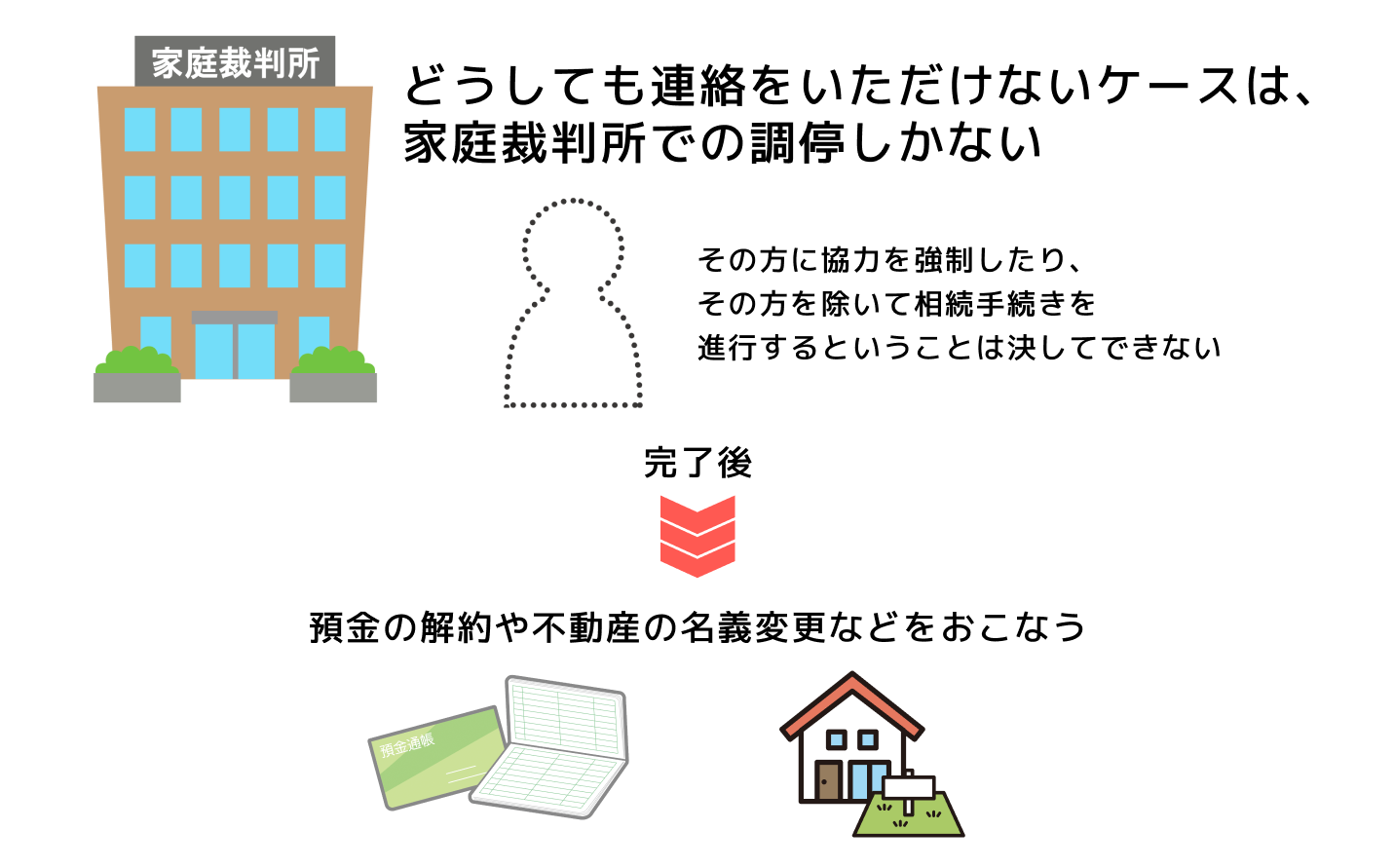

最終手段は調停しかない

地道なアプローチを繰り返したとしても、どうしても連絡をいただけないケースもございます。

その場合は、その方に協力を強制したり、その方を除いて相続手続きを進行するということは決してできませんため、最終手段としては家庭裁判所での調停しかないということになります。

連絡をくれない方に対し、あまりにしつこく手紙などを送付することもよくありませんので、多額のご資産を残されていないときは、そのまま中断し、やむなく保留する場合もあります。

調停をおこなうことは、金銭的にもそうですが、何より心のご負担が大きいとおもいます。

調停をおこなってまで解決を望んでいるのか、皆様のお気持ちを最優先にお考えいただくことが重要かと思います。

私たちも最大限のご協力とご提案をおこないます。ともに解決に向けてご検討させていただいた結果、調停をおこなうとご判断いただきましたら、弊社顧問弁護士に業務を引き継ぎさせていただき、その後の手続に進みます。

ちなみに、弊社費用はその時点での業務に応じた金額でご精算させていただくこともございますが、多くの場合は、調停が完了するまで待機させていただき、必要書類の手配など、顧問弁護士とご依頼人様のサポートをさせていただくケースが多いです。

無事に調停が完了しましたら、その後は改めて預金の解約や不動産の名義変更などをおこなう必要がございますので、そちらの手続きを進行させていただきます。

※なお、弊社は行政書士の事務所ですので、なるべくなら調停などせずに、穏便に相続を進めたいという方をサポートさせていただいております。

やってみて、どうしてもだめなときは、弁護士と協業しますが、可能な限り、裁判を避けたいというニーズに応えていきたいと考えています。

もし当初より調停もやむを得ないとお考えされているのであれば、はじめに弁護士事務所様へご相談いただくことが最良になります。

無事に解決

幸いにも、当社からお手紙を送付させていただいた方々からは、順次ご連絡をいただくことができ、遺産相続は無事に進行しました。

自分は放棄する、という方には、弊社顧問弁護士にて、家庭裁判所での相続放棄の申述をおこなわせていただきました。

遺産の分割を希望される方には、財産目録を開示し、相続財産から各種必要経費を控除した金額を法定相続分で割った金額を、相続していただきました。

不動産は自宅のみで、同居の方が引き続き居住される希望でしたので、本来は不動産評価額から計算した代償金の支払いが必要ですが、事情をご理解いただき、快く譲っていただけることができました。

遺産相続は、そのひとつひとつが、まったく異なります。

私たちは、ただ遺産相続の事務手続きを代行するのではなく、ご相続人様のご意向を考慮し、何がご相続人様にとって最適な答えになりうるのかを、考え、ご提案し、ご依頼人様と一緒に解決していくことが、私たちの責務と考えています。

そのために必要なメンバーとノウハウは揃っています。

もし、今、ご相続に直面し、何をどのように進めればよいのか分からない、とお悩みされている方は、私たちが精一杯のサポートをさせていただきますので、どうぞ、ご相談をいただけたらとおもいます。